- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

여강의 아름다운 풍경

-

백운거사 이규보 문학비

-

목은 이색 시비

-

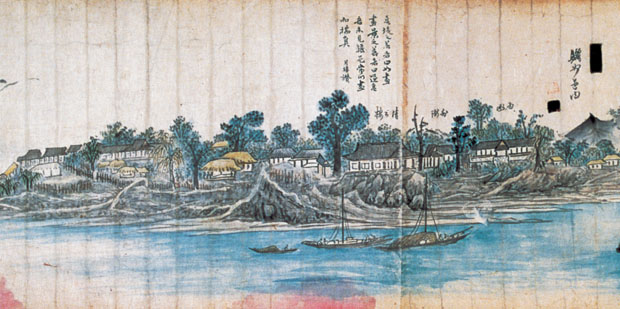

한임강 명승도권

-

녕릉(효종대왕릉) 전경

여강이란 이호리에서 양화나루까지를 이름이지만 시제에 자주 등장하는 풍광들을 살펴보면 청심루, 신륵사, 동대, 마암 순이다.

여강을 노래한 시선(詩仙)들이 너무 많아서 어디서 누구부터 소개해야 할지 망설여지게 되지만 그래도 여주 출신으로 고금과 자타가 인정하는 백운거사 이규보가 첫 번이다.

고향에 돌아오니 후배인 향교 유생들이 선생을 위해 배도 준비하고 기생도 동원하여 뱃놀이에 나갔다. 선생은 술 있고 벗 있고 거기에다 기생까지 있으니 시선의 본색인 끼가 발동한다.

- 계도 난주로 푸른물 가르는데

- 桂棹蘭舟截碧漣

- 창공을 배경한 여인이 더욱 아름답구나

- 紅粧明媚水中天

- 쟁반에는 배가 둥그런 게도 잡아 놓고

- 飣盤纔見團臍蟹

- 그물 속에 목 없는 병어 같은 놈도 있네

- 掛網還看縮項鯿

- 십리 꽃길이 한 폭의 그림인데

- 十里煙花眞似畵

- 이 풍경이야 어찌 값으로 논하겠소

- 一江風月不論錢

- 풍악 소리에 익숙해진 갈매기들이

- 沙鷗熟聽笙歌響

- 배 가까이 와도 피할 줄 모르네

- 飛到灘前莫避船

선생은 당신의 명망과 지위로 제도권 속에서 속박되어 있다가 자연으로 돌아와 보니 너무도 좋았다. 예쁘게 하고 간드러지게 노래하며 춤추는 여인들이 어쩌면 당신이 제도권 속에 있을 때와 너무도 같다고 생각했을지 모른다. 그래서 세상 사람들 눈에는 대단하고 예뻐서 선망의 대상이 되었기에 정일품 종일품 하면서 품계를 매길 수 있었지만, 저 강 언덕에 흐드러지게 핀 꽃이라든가 자기 영역으로 침입한 인간에게도 아무 거리낌 없이 날고 있는 갈매기들, 멋대로 피고 멋대로 나는 이 풍경이야 어찌 값으로 논할 수 있으리요 하고 노래하는 그 심정을 많은 위선으로 포장된 우리들이 한번쯤 음미할 필요가 있지 않을까 한다.

다음은 목은의 시로써 서두에서 반만을 소개한 바 있지만 한편의 내용을 자세히 살펴보면 이렇게 좋은 여주로 낙향해야겠다는 강한 뜻을 내재하고 있다. 세상의 잡다한 미련을 버리고자 한 몸부림의 흔적이다.

- 우주는 무한하지만 인생은 끝이 있는 법

- 天地無涯生有涯

- 무엇 때문에 어디로 가려고 망설이고 있소

- 浩然歸去欲何之

- 여강의 굽이굽이 산이 그림 같은데

- 驪江一曲山如畵

- 반은 단청 같고 반은 시와 같은 것을

- 半似丹靑半似詩

목은은 고려 왕조의 낙조를 실감하면서 낙향을 결심한다. 인간의 일생이란 한정이 있는 것인데 미련 없이 벼슬을 돌려주고 욕심은 버릴 것이지 무엇을 자꾸만 망설이고 있느냐고 자책하고 있다.

“욕하지”란 뜻은 도연명의 「귀거래사(歸去來辭)」에 나오는 말로 ‘귀’는 벼슬을 돌려주다의 뜻이고, ‘거’는 미련을 버리라는 뜻이며, ‘래’는 돌아오다란 말이다. 그래서 귀거래사 “욕하지”는 무엇 때문에 미련이 남아서 자꾸 돌아보고 있느냐는 뜻이다.

이 시 속에서 그 당시의 심정을 십분 읽을 수가 있는 것이다. 또 다른 여강 시에서는 다음과 같이 읊었다.

- 돌아가고 싶은 여강은 수 첩 산속인데

- 歸夢驪江數疊山

- 신선의 집은 구름 사이로 아득히 보이네

- 仙家飄渺白雲間

- 한 덩어리 욕심을 버리지 못하는 것은

- 多生濁氣自難盡

- 나라 위하는 일편단심이 편하지 못해서네

- 一片丹心猶未閑

- 가장 어려운 것은 늙어가는 백발인데

- 浮世最艱飄素髮

- 세월이 젊음을 멈추지 못하게 하는구려

- 流光無計駐朱顔

- 언제나 삼각산 앞길을 지나

- 何時三角峯前路

- 필마고주로 여주에 돌아올고

- 匹馬孤舟獨往還

구름에 가려 있는 산속 신선의 집으로 빨리 돌아가야겠는데 나라가 걱정이 되어 마음을 정하지 못하는 것은 욕심 같은 미련 때문이라고 자조하면서 몸이 늙어가서 나라를 바로잡자니 역부족임을 자인한다. 필마고주(匹馬孤舟)란 가벼운 마음과 가벼운 몸을 표현한 것인데 언제쯤 모든 현실을 훌훌 벗어버리고 여주로 오기는 와야겠는데 나라꼴을 보니 이러지도 저러지도 못하는 심정을 노래하고 있는 것이다. 고인들의 시속에는 단순한 음풍농월이 아니라 현실과 자기 행동이 갈등하고 있는 심정을 잘 숨겨놓고 있다. 이 두 편의 시에서 목은의 여주 연민이 대단함을 알 수 있다.

다음은 모재 김안국(金安國) 선생의 시를 선택해 보았다.

모재는 여주에서 태어났다는 설도 있고 서울에서 출생했다는 설도 있으나 이천에서 10년, 이포에서 9년 해서 인생의 반을 이곳에서 우거하였고 많은 후진을 양성하였기에 여주 최초의 서원인 마암서원을 지어 선생을 모셨다.

지금은 물론 이포의 기천서원에 주향으로 모셔져 있지만 선생의 부조위(不祧位)가 이포에 있고 선생의 종택이 이포에 살고 있으니 여주 사람이라 하여도 무방하다. 선생의 시 중에 여강을 노래한 시제가 많지만 두 편만 골라 보았다.

- 봄 늦은 강 언덕에 철쭉이 만발한데

- 春後江邊躑躅花

- 누구를 위하여 교태를 부리며 웃는고

- 爲誰容冶暎平沙

- 시인은 술에 취해 별로 흥미가 없었는데

- 詩人醉臥無餘興

- 바람을 안고 별안간 지나가 버렸네

- 不覺風帆瞥眼過

강 언덕에 흐드러지게 핀 철쭉이 저마다 한껏 뽐내고 있는 것이, 마치 세상에 득세했다는 사람들이 방약무인으로 아첨하며 뽐내고 있는 것과 비슷하게 연상되었을 것이다.

모재는 사화(士禍)와 권력 싸움에 환멸을 느끼고 한적한 시골에 낙향하여 후진을 교육하고 소학을 실행하며 소학동자라 자처하신 분이니 화려한 싸움판이 관심이 있을 턱이 없다. 그래서 살다보니 세월이 사정없이 지나갔다고 당신의 처지를 노래한 것이다.

- 가을바람 강상에 옥피리 들려오는데

- 江上秋風吹玉笛

- 붉은 단풍 황색 국화가 창파에 비치네

- 赤楓黃菊暎淸波

- 옛날에 보던 경광들이 그대로 있는데

- 舊時景物依然在

- 이 몸은 백발로 변해가는 것을 어쩌랴

- 白首塵途柰老何

이 시는 영릉에 제관으로 왔다가 뱃길로 돌아가면서 읊은 시다. 세상이 바로잡혀지면서 옛 먼 날에 아는 얼굴들이 조정에 모습을 보이고 있지만 당신은 늙어서 쓸모가 없다고 자조하는 시다.

청심루는 여주를 대표하는 관루이기 때문에 명인들의 시가 헤아릴 수 없이 많지만 그 중에서 고려 문신 주열의 시를 우선 옮겨 보기로 한다.

- 한바퀴 밝은 달이 구름 끝에 솟았는데

- 一輪明月湧雲端

- 강 속에 비친 모습이 많이 본 얼굴이네

- 鏡裏如逢舊識顔

- 쌍으로 선 나무는 보개가 기운 듯하고

- 寶蓋影傾雙立樹

- 사방으로 둘러있는 산은 미녀의 눈썹 같네

- 修眉暈倒四回山

- 잉어는 용왕님께 편지를 전하고

- 鯉傳尺素滄茫外

- 검은 용은 굴속에서 여의주를 기르네

- 驪養明珠墨暗間

- 시를 짓기는 밤중이 지나서 더욱 좋으니

- 吟到五更更奇絶

- 시제 없다 핑계로 쉬지는 말게나

- 莫敎風物片時閑

구름 끝으로 솟아오르는 달이 강 속에 비쳐 왔을 때 옛부터 안면이 많이 있는 사이다. 그리고 곁에 쌍으로 서 있는 나무는 마치 임금이 행차할 때 사용하는 일산처럼 기울어 있고 삥 둘러 있는 산들은 꼭 미녀의 눈썹 같다고 묘사하고 있다. 잉어는 편지를 전하고 검은 용은 여의주를 품고 있다는 말은 물이 깊고 많아서 그럴 것이란 추상이다. 이태백이 죽자 강남에 풍월이 없어졌다고 송나라 사람들이 말했는데 여기 올라오는 사람들은 시 지을 소재가 다하였다고 쉬지를 말고 밤중이 되면 다시 새로운 소재가 더욱 많아질 것이니 소재가 다했다는 핑계로 쉬게 되면 청심루에 시의 소재가 없다는 소문이 두려우니 잠시도 놀지 말고 시를 지으란 뜻이다.

다음은 점필제 김종직의 시 중에 「청심루 운을 차운하다」가 있다.

- 초가집 울타리에 배를 매어 두었는데

- 維舟茅舍棘籬端

- 물고기 산새가 나를 알아보겠나

- 漁鳥何曾識我顔

- 병 후에도 충분히 나들이할 만한데

- 病後猶能撰杖屨

- 유배길에 겨우 이 좋은 강산을 구경하네

- 謫來纔得賞江山

- 십 년 동안의 세상사는 괴롭고 고단한 것이

- 十年世事孤吟裏

- 가을의 잡목 숲처럼 얼룩얼룩 하다네

- 八月秋容亂樹間

- 잠시 난간을 기대고 북쪽을 바라보는데

- 一霎倚欄仍北望

- 사공의 재촉이 잠시의 한가도 봐주지 않네

- 篙師催載不敎閑

제목의 부제를 읽어보면 “병후에 선산으로 부처되어 가면서 배로 여주를 지나가는 중에 나막신으로 청심루에 올라갔다가 주인을 만나지 못한 채 배로 돌아와서 총총히 쓴다”로 되어 있다.

다음은 우암 송시열 선생의 시를 옮겨보기로 한다. 「깊은 밤 청심루에 앉아 녕릉(寧陵)을 첨망하면서」라는 시에는 효종(孝宗)에 대한 애절한 충정이 배어있다.

- 우리 님 덕의를 누가 능히 따를고

- 吾君德義孰能追

- 밤 깊은 차가운 강루에서 이야기하는 중이요

- 江閣寒宵晤語時

- 백발 구신 중에 오직 신이 남았는데

- 白首舊臣惟我在

- 창오의 고목들이 누구를 위하여 슬퍼할고

- 蒼梧古木爲誰悲

- 하느님은 인자하신데 재요가 거듭되니

- 天心仁愛災妖薦

- 나이 많은 구신들은 피눈물을 흘린다오

- 古老憂傷血淚滋

- 밤 깊어 달이 지니 님의 능침이 보이질 않아서

- 坐久月沈陵栢暗

- 어디를 향해 아뢰어 올릴지 알지 못하겠소

- 不知何處詭陳辭

우암이 예송으로 유배 가는 길에 청심루에 자면서 우리 임금님의 덕의는 누구도 따를 자 없다고 밤을 지새우며 말하고 있다. 당시 중요 참모들이 모두 죽고 나 하나만 남았다고 슬퍼하면서 오창의 고목들이 누구를 위하여 슬퍼하느냐고 묻고 있다. 오창이란 순임금이 죽은 곳인데, 효종의 죽음을 지금의 집권 세력들은 아무도 슬퍼하지 않는다는 뜻이다.

하느님의 본마음이 인자한 법인데 현 정국이 비정상으로 엉켜 돌아가고 있으니 그 사실을 아는 사람은 모두 늙은 사람들인데 하나같이 피눈물을 흘린다고 말한다. 오래 앉아 있자니 달은 지고 능침이 캄캄해서 보이질 않으니 어디를 향하여 아뢰야 할지 알 수가 없다고 한다.

점점 압박해 오고 있는 것이 죽음을 직감하였기에 앞으로는 이렇게 앉아서 아뢸 수 있을지 알 수 없다는 한탄이다. 천고의 한을 안고 유명을 달리한 군신간의 애절함을 음미할 필요가 있다.

다음은 기천(沂川) 홍명하(洪命夏)의 「녕릉유감(寧陵有感)」을 보자.

- 님의 산 송백에 저녁 구름 한가한데

- 喬山松柏暮雲閒

- 죽지 못하고 살아 있는 신은 피눈물이 흐릅니다

- 未死孤臣血淚潸

- 님 안 계신 옥좌를 지금도 쳐다보고 있고

- 虛殿卽今瞻玉座

- 법연에는 예처럼 용안을 격하고 있습니다

- 法筵依舊隔龍顔

- 하늘땅이 아무리 크다 해도 님의 덕만 못하고

- 乾坤縱大難侔德

- 해와 달을 허공을 흐르니 어찌 잡아둘 수 있으리

- 日月空流奈絶攀

- 세상에 드문 님의 은혜를 갚을 길 없는데

- 曠世聖恩嗟莫報

- 도리어 백발이 되도록 공경의 자리만 더럽히네

- 白頭還復添卿班

기천 역시 북벌 3대신 중 한 분으로서 우암 못지않은 한이 남아 있음을 알 수 있다. 이 시 속에서 당시의 혈맹을 짐작할 수 있거니와 그때만 하더라도 정치적인 입지를 확보하기 위해 상대를 모함하고자 청나라에 밀고하는 자가 있었기 때문에 터놓고 말할 형편이 아니었다. 임금님은 저 세상 혼이 되어 저 구름처럼 한가할지 모르지만 살아 있는 신은 님을 도와 그 뜻을 펴게 하지 못한 것이 피눈물이 난다고 했다.

대궐의 모습도 매일 행하는 정사도 옛 모습 그대로지만 님이 안 계시니 이 마음 호소할 곳이 없다는 것이다. 하늘과 땅이 아무리 크다 해도 님의 덕을 짝할 수 없는데 세월은 잡아둘 수도 없고 님의 뜻을 성사해 드리지도 못하면서 머리가 백발이 되도록 공경의 자리만 차지하고 있는 것이 부끄럽다 한다. 우리도 그 당시를 거슬러 올라가서 생각해 본다면 코끝이 찡함을 느낄 수 있을 것 같다.

다음은 권수암 선생의 「청심루」를 보자.

- 강루의 맑은 시야 십분 기이한데

- 江樓淸脁十分明

- 저 멀리 용문산이 술잔에 들어왔네

- 天外龍門影到巵

- 가랑비 잠깐 추녀 끝을 지나고 나니

- 微雨乍從簷角過

- 한조각 봄소식을 살구꽃은 알겠지

- 一春消息杏花知

수암(遂庵) 선생은 우암의 수제자로 영의정을 지내셨다. 이 시 외에도 여주에 대한 많은 명작을 남겼다.

맑게 갠 날 시야가 분명한데 용문산 그림자가 술잔에 거꾸로 들어와 잠겼다고 표현했다. 그리고 봄비가 살짝 지나갔나 했는데 살구꽃이 벌써 알고 터지고 있다는 것이다. 표현력이 대단하다는 것을 미루어 짐작할 수 있다.

다음은 신륵사로 가서 퇴계 선생의 시를 찾아보았다.

여주 목사 이공순·훈도 이번과 같이 신륵사에서 노닐다

- 서울의 풍진이야 꿈같은 근심인데

- 京洛風塵一夢悠

- 그대들 덕분에 잠깐 청류를 즐기고 있네

- 從公聊作精中遊

- 강산의 새벽 경치는 두 눈의 그림이요

- 江山曉作雙眸畵

- 누각의 시원한 바람은 유월에도 가을이네

- 樓閣淸生六月秋

- 수리로 찾으면 이치의 근본을 알 것 같고

- 問數可能探理窟

- 신선을 말하자니 시류는 말하기도 싫어지네

- 談仙直欲謝時流

- 가벼운 배로 조용히 돌아오는 길에

- 歸來穩放輕舟下

- 나도 백구 같아진 것을 한없이 기뻐하네

- 自喜猶能追白鷗

퇴계는 서울의 복잡한 곳에 있다가 친구의 덕분에 신륵사 맑은 경치에 놀고 있으니 한없이 좋다. 새벽에 두 눈에 비치는 것은 모두 그림 같고 누각에는 하도 시원해서 유월인데도 가을 같다고 했다. 주역으로 숫자를 잘 추산하면 이치의 근본을 알 수 있는 것 같고 신선에 관한 이야기를 하자니 잡다한 세속사는 도무지 생각하기조차 싫다. 돌아오는 길에 조용히 배를 타고 오는데 자연과 같이 갈매기와 같이 자연속의 한 덩어리가 된 것 같은 생각이 들어 몹시 기쁘다고 하였다.

다음은 금석(錦石) 박준원의 시를 찾아보았다.

- 바위가 우뚝 강가에 솟았는데

- 巨巖屹立大江邊

- 높은 옛 절 앞에다 큰 못을 만들어 두었네

- 碧浪成湫古寺前

- 바로 고란사와 난형난제이지만

- 直與皐蘭相上下

- 은모래 먼 시야가 한층 더 아름답네

- 沙洲遠勢更茫然

금석은 수원 가순궁(嘉順宮) 수비(綏妃) 박씨의 친정아버지이자 순조의 외조부로 여주가 고향이다. 이곳 풍경이 부여의 고란사와 비교할 수 있다지만 은모래 밭과 멀리 보이는 산세들이 한층 더 돋보인다고 읊었다.

다음은 노초(老樵) 이송(李凇)의 「음사에 올라가다」를 찾아보았다.

- 공문에 가을빛 짙어가는데

- 空門秋色遠

- 물은 “가는 것이 이와 같도다”와 같구나

- 流水逝如斯

- 중은 나옹의 이야기만 하는데

- 僧說懶翁蹟

- 나그네는 목은의 비만 찾네

- 客尋牧老碑

- 바람 앞에서 손뼉을 치며 감상하고

- 風前指一彈

- 소나무 밑에선 자리를 옮기며 읊조리네

- 松下席頻移

- 날 저물어 푸른 언덕을 내려오자니

- 日暮綠厓下

- 산새들이 언제 또 오느냐고 묻네

- 啼禽問來期

노초는 영조 때 우암계의 성리학자이다. 아버지 임은(林隱) 공은 박필주의 문인으로 문과로 대간이 되어 바른말을 자주하여 화를 입고 비명에 가셨다. 공은 출사를 단념하고 오직 학문에 열중하면서 후진을 양성하였다. 아버지 임은공의 문집과 당신의 초고를 손수 필사하여 필사본이 흥천면 복대리 본가에 보관되어 전하고 있다. 시와 문이 출중하고 문인들이 파주에 사당을 지어 제사하였으나 회철되고 지금은 없다.

다음은 동대에 가서 율곡 선생의 「밤의 동대에 앉아 이산해의 운을 차운한다」에서 찾아보았다.

- 조용한 밤 맑은 하늘에 갠 달이 걸렸는데

- 夜靜江天霽月懸

- 풀에는 벌레 우는데 물새는 자고 있네

- 蟲音在草水禽眠

- 가을의 시객이라 만감이 교차하는데

- 騷人自是秋感多

- 소나무 아래 바위에 쓸쓸히 앉아 있네

- 松下寒巖坐悄然

율곡은 십만 양병을 권하다가 아무도 동조하는 이 없자 벼슬을 버리고 선산으로 동생을 찾아가는 길에 이곳에서 밤을 새우며 나라의 앞날을 근심하고 있다. 한없이 조용한 밤 끝없이 맑은 하늘에 둥글고 밝은 달이 휘영청 중천에 와 있다. 풀벌레는 우는데 물새는 자고 있는 것이 당신은 혼자서 십만 대병을 기르자고 우는데 명색이 대신들은 자고 있으니 답답하고 복잡한 생각을 아마 가을이라서 그렇겠지 하고 자위하고 있다.

다음으로 「강월헌」이란 시제로 노래한 서산대사의 시를 보면 깜짝 놀라지 않을 수 없다.

- 왼손으로 나는 번개를 잡고

- 左手捉飛電

- 오른손으로 바늘귀에 실을 꿰네

- 右手能穿鐵

- 산 구름은 안정을 낳게 하고

- 山雲生定眼

- 강달은 선심으로 들어가게 하네

- 江月入禪心

대사는 법력이 높은 분이지만 눈을 감고도 자연의 법칙을 볼 수 있다고 노래한다. 구름이 뭉게뭉게 피어나는 것을 보고 도를 보는데 의심이 없는 눈을 가질 수 있고 강달을 보다보면 둥글게 밝아오는 마음, 즉 선으로 들어가는 마음을 볼 수 있다는 것이다. 대단한 경지의 수련임을 알 수 있다.

그리고 동대 하면 이계 홍양호의 시를 뺄 수 없다.

- 닻을 끌고 아름다운 곳을 찾아서

- 曳纜遵芳渚

- 배를 묶어두고 옛 대에 오르네

- 維舟上古臺

- 강촌의 집은 모두 북쪽으로 향했는데

- 江村皆北向

- 강물은 동쪽에서부터 흘러나오네

- 春水自東來

- 돌문이 열리며 이도가 나왔는데

- 石破驪圖出

- 산은 북두자루에 연하여 열었네

- 山連斗尾開

- 가슴에 속진을 씻어버리고 나서

- 胸襟聊一濯

- 가벼운 기분으로 술잔을 깊이 들어 마시네

- 隨意倒沈杯

강촌이 북으로 향했다는 것은, 강 건너 집들이 북향집이 많지만 나라님을 향하고 있다는 뜻이 내재되어 있다. 그리고 돌문이 열리며 이도가 나왔다는 말은 마암의 전설을 인용한 것이다. 여도를 왜 이도라고 했느냐고 하겠지만 이로 읽어야 맞다. 이계 시는 그 격조가 높이 평가된다.

여강의 마지막으로 소요재 최숙정(崔叔精)의 마암을 찾아보았다.

- 하늘같이 두터운 마암돌이

- 穹窿馬巖石

- 반박하고 또 기이하구나

- 盤礴亦奇挳

- 흐르는 물이 수억 년을 씹었는데도

- 江流齡其根

- 단단하여 만고에 버티고 있네

- 萬古堅不壞

- 성난 물살이 무차별 두드리다가

- 怒濤方蕩蕩

- 이곳을 지나면 차차 누그러지네

- 分此勢漸殺

- 이 산이 바위의 덕을 힘입은 것은

- 孤城賴以完

- 공으로 보상하자면 한도 끝도 없네

- 論功難償債

- 사람들은 견고하고 기이함만 보지만

- 人看一頑石

- 나는 굽히지 않는 그 기개를 높이 사네

- 吾獨取其介

소요재는 세조 조에 등과한 사람으로 부제학을 지냈고 여주 목사로도 있었다. 이천 출신으로 여주·이천의 산천운물(山川雲物)들을 빼놓지 않고 모두 시에 담아둔 시객이다.

다음은 가암 전원식의 「신륵사에 놀다」를 옮겨 보자.

- 기일(其一)

- 구룡루 아래 대강이 흐르는데

- 九龍樓下大江流

- 강물이 바위를 두드리며 거슬러 돌고 있네

- 水搏巖頭更逆洄

- 용 같은 신물이 깊이 숨은 것도 같은데

- 如有神鱗深自蟄

- 언제쯤 구름 타고 천둥과 번개를 몰고 올고

- 雲行何日夾風雷

- 기이(其二)

- 반쯤 부서진 고려 때 비석이 있는데

- 破殘麗石屹然立

- 나그네는 눈을 닦고 보고 또 보네

- 客子注眸看復看

- 남아 있는 글자로도 그 뜻을 알만해서

- 餘字猶存能會意

- 목은의 유적임이 의심이 없다네

- 牧隱遺蹟信疑看

가암은 한말 대성리학자인 간재 전우 선생의 문인으로 성리학에 아주 깊고 밝다는 평이 있으며 도학과 문장을 두루 겸비한 학자이다. 저서로는 『주자심성설 동이고(朱子心性說 同異考)』 등 문집이 전하고 있다.

첫구는 신용이 빨리 천둥과 비를 몰고 와서 꼴 보기 싫은 세상을 씻어주었으면 하는 것이고, 다음 구는 목은의 비에 대한 이야기다.

마지막으로 사가(四街) 서거정(徐居正)의 「여강팔경」을 쓰기로 하겠다.

- 여강(驪 江)

- 인생은 백년이라 하였지만

- 人生百年內

- 백년이란 세월도 다 차지 못하네

- 百年亦不滿

- 하물며 이리저리 엉켜 살다보니

- 况嬰塵網中

- 어찌 내 멋대로 살아볼 수 있었을까

- 何能任簫散

- 저 여강의 물을 보라

- 瞻彼驪江水

- 물이 맑으니 갓끈을 씻을 만하다네

- 水淸纓可澣

- 나의 뜻은 세속과 맞지 못하니

- 我無適俗韻

- 세속의 입맛을 따를 수 있겠나

- 不隨時冷暖

- 아 늙었으니 벼슬은 그만두고

- 老矣謝簪笏

- 적송자나 따라 같이 가볼까

- 行與赤松伴

적송자는 신선의 대명사다. 세상에 잘 영합하지 못할 바에는 벼슬을 버리고 적송자나 따라가겠다고 하였다.

- 도주(渡舟)

- 어릴 적에 여주에서 살았는데

- 小少遊黃驪

- 40년 만에 다시 돌아왔네

- 四紀今轉頭

- 누에 올라가 흐르는 물을 굽어보니

- 登樓俯長流

- 잠시도 쉬지 않고 흘러만 가네

- 慷慨無時流

- 황학은 한번 가서 돌아오지 않는데

- 黃鶴去不返

- 앵무주에는 봄풀만 무성하구나

- 草萋鶯鵡洲

- 시를 지으며 그대 생각이 간절한데

- 題詩億崔侯

- 그대의 걸작들은 천추에 전하겠지

- 傑句傳千秋

- 그대는 지금 가문의 명성을 이어가니

- 君今繼家聲

- 그 이름 길이길이 물과 같이 흐르리

- 美名水同流

서거정이 어릴 적에 여주에 살았다고 했다. 중종 때의 문신으로 육조판서를 모두 역임한 분으로 천문, 지리, 의약 등에도 해박하고 시와 문에 능하다.

황학과 앵무는 모두 중국의 황학루 시에서 인용되었다. 최후(崔候)는 최숙정이 여주 목사라는 뜻이다. 최숙정의 팔경운을 차운하고 있기 때문에 최후를 생각한다고 하였다. 동시대 인물들이다.

- 팔대숲[八藪]

- 옛부터 패강에 숲이 많다 들었는데

- 浿多古名藪

- 강가 호반에 좋은 숲이 울창하네

- 盤鬱江之滸

- 오래 전에 배를 타고 여강으로 가다가

- 昔我揚船過

- 오래된 괴목에다 배를 매어 두었지

- 繫纜古槐樹

- 위에는 신선의 궁이 있고

- 上有神仙宮

- 아래에는 용왕부가 자리하고 있다하네

- 下有蛟龍府

- 멀리 운몽수를 상상해보니

- 緬憶雲夢樹

- 서로 비슷해서 겨룰 만하겠네

- 佰仲可誇詡

- 나는 초나라 굴원은 아니지만

- 我非楚醒者

- 어부를 보지 못하란 법은 없지

- 獨不見漁父

한강을 패강 또는 열수라 부르기도 한다. 운몽수는 중국 양자강의 동정호 남쪽인데 강가로 우거진 고목들이 팔구백 리 정도로 울창하게 서 있다는 것이다. 여강에도 수십 리 울창한 숲이 있었던 것 같은데 지금은 콘크리트 옹벽으로 변하고 말았다.

- 옹사(甕寺)

- 긴 강은 씻은 비단을 펼쳐 두었는데

- 長江瀉疋練

- 강 언덕으로 오솔길이 흰 선을 그어 놓았네

- 一徑錄江湍

- 내가 옛날에 벽절에 왔을 때는

- 我昔訪甕寺

- 맑고 조용한 것이 인간 세상이 아니었네

- 界淨非人間

- 향을 사르며 보제의 진면목을 보자니

- 燒香普濟眞

- 세월은 복잡해도 구름은 한가한 것과 같네

- 歲月雲長閑

- 백련사를 결사하기도 전에

- 未決白蓮社

- 혜원이 먼저 영취산에 왔다네

- 先到靈鷲山

- 아 잊지 못할 목은 늙은이여

- 懷哉李牧老

- 옛 비석에는 파란 이끼가 얼룩졌네

- 古碑苔班班

장강은 잘 씻은 비단을 펼쳐둔 것 같고, 파란 강둑으로 난 작은 오솔길이 마치 흰 선을 그어둔 것처럼 보인다고 표현했다. 향을 사르며 보제의 진면목을 보자니 세상은 아무리 무상해도 구름만은 아무 일없이 한가한 것과 같다고 했다.

백련사란 혜원 법사가 불사를 일으키고자 능력 있는 명사들을 규합하여 백련사(白蓮社)를 결사한 곳이다. 그러나 혜원이 결사하기 전에 먼저 영취산에 왔다는 것은 나옹이 신륵사를 짓기 전에 먼저 이곳에 왔다는 것이다. 목은을 잊지 못하는 것은 나옹을 위해 신륵사 비문을 목은이 기술했기 때문이다.

- 마암(馬巖)

- 바위는 말로 이름을 얻었는데

- 巖以馬爲名

- 기이하고 또 괴이하도다

- 奇奇而怪怪

- 박차고 뛰어 오르는 기상인데도

- 騰驤自奰贔

- 견고하여 무너질 염려도 없다네

- 堅固亦不壞

- 바다 신이 이미 겁을 먹었고

- 海若己悸魄

- 성난 파도 역시 여기서는 힘이 죽네

- 驚濤此崩殺

- 내가 하늘로 오르는 다리를 짓고 싶은데

- 我欲鞭作橋

- 교각의 값이야 잊을 수 있겠나

- 可忘砥柱債

- 종당 하늘을 바치고 있을 것이니

- 終當鍊補天

- 높은 이름이 이 강을 독차지하겠지

- 名高擅江介

마암의 바위로 교각을 하게 되면 당장은 현찰로 값을 줄 수 없지만, 교각이 되고 나면 종당은 하늘을 바치고 있을 것이고 그 이름은 유명해지니까 그것으로 값을 보상한다는 뜻인데 시인의 상상과 표현이 너무 재미있다.

- 영릉(英陵)

- 교산의 위용은 높고 당당하고

- 喬山象設嚴

- 평소 의관들은 침전에 모셔 두었네

- 衣冠裝寢殿

- 높은 능소는 금으로 단장한 듯하고

- 苕嶢金粟崗

- 울창한 숲의 가기는 산을 빙 둘렀네

- 葱鬱佳氣遍

- 여덟 가지 석상은 앞을 지키고 있고

- 八駿嘶向前

- 시립하고 있는 나무들은 수많은 어산이네

- 儀衛森傘扇

- 능침이 둘씩이나 인접하고 있는데

- 聖主重園陵

- 사관들이 열심히 지키고 있네

- 祠官肅陳薦

- 정호(鼎湖)에는 구름이 막막한데

- 鼎湖雲漠漠

- 머리를 들고 멀리 황려를 바라보네

- 矯首黃驪縣

교산은 황제의 능묘가 있는 곳이요, 어산이란 임금님이 행차할 때 해를 가리는 일산이며, 정호는 황제가 정호에서 용을 타고 하늘로 올라갔다는 고사가 『황제기』에 있다. 그 후 한의 광무가 그곳에 궁전을 짓고 정호궁이라 명명했다고 한다.

- 청심루(淸心樓)

- 누가 높으니 나의 마음도 맑아오는데

- 樓高淸我心

- 그 아래 맑은 물이 흐르고 있네

- 其下有流水

- 어찌나 맑은지 세수는 할 수 없고

- 錄淨不可唾

- 마음에 찌든 물욕이나 씻을 만하네

- 可以滌心累

- 산과 물이 잘 조화를 이루고 있는데

- 山川鬱相繆

- 시야는 천리요 또 만리이네

- 千里又萬里

- 황학루를 부셔야 한다는 말은

- 搥碎黃鶴樓

- 나는 일찍부터 부끄럽게 생각했다네

- 此語我曾恥

- 아 장하다 원용의 거만함이여

- 豪哉老元龍

- 거동 모양이 세속의 안목을 초탈하였네

- 擧擧脫塵滓

황학루를 부순다는 말은 이태백이 위남능에게 주는 시에서 나온 말로, “내가 황학루를 부실 것이니 그대가 앵무주를 없애주게” 하였다. 허구한 날 황학루가 좋아서 둘이 만나 술 마시고 시 짓고 하였다. 황학루 시 속에 나오는 “춘초처처 앵무주”하는 데서 나오는 앵무주는 바로 황학루에서 바라보이는 한수 속에 있는 섬인데 황학루 시에 자주 등장한다. 이백이 황학루를 부셔버려야 술도 시도 그만하겠다는 것은 황학루가 너무 좋아서 하는 소리이다.

- 연촌(煙村)

- 그대가 미처 살아보지 못해서

- 使君昔未來

- 시골의 풍치를 알지 못하였네

- 田里不土着

- 그대가 지금 이곳에 오자마자

- 使君旣下車

- 저녁연기가 풍성하게 나오고 있네

- 豊穰煙火夕

- 좌우에 죽도 있고 밥도 있고

- 左右殖又粥

- 농요와 회적소리가 한데 어우러지네

- 村謳雜農笛

- 지난달에는 세금도 감했고

- 去月減官租

- 이달에는 부역도 면해주었네

- 今月蠲軍役

- 격양가 부르며 고사터에서 마시는 것이

- 擊壤歌衢樽

- 순수한 농민의 즐거움이라네

- 愷悌民所樂

그대가 농촌에 살아보지 못해서 농촌 맛을 잘 모르는 모양인데 그대가 차에서 내리자마자 마을 사람들이 대접하고 싶어 굴뚝에 연기가 풍성하게 피어오르고 상에는 죽도 있고 밥도 있고 농악이 한바탕 어우러지는데 북소리 꽹과리 소리에 회적소리까지 한데 어우러져 멋진 한마당이 연출되었다. 거기에 맞춰 격양가 부르며 마당에 둘러 앉아 권하고 마시는 맛이란 세상에 이보다 더 이상 좋은 잔치는 없다는 것이다.

옛날에 어진 사람이 사는 마을에는 세금도 감면하고 부역도 감해주었다는 데서 당시의 실상을 어느 정도 짐작할 수 있다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21