- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

의암 유인석선생의 격고팔도열읍

-

매국 5적에 대한 성토문

-

수원진위대 강화분견대 간부들

경기지방 의병운동은 1904년 2월 러일전쟁을 일으킨 일제가 ‘한일의정서’를 체결한 뒤, 식민지화 획책을 꾀하는 과정에서 생긴 지역적 반일 분위기 속에서 시작되었다. 일제는 ‘한일의정서’를 체결하여 일본군대의 조선 주둔, 외교와 재정 감독, 철도 부설 등 교통·통신 기관을 장악해갔다. 이어 8월에는 ‘한일협정’을 체결, 이른바 고문정치를 실시하여 정치·군사적 침략 의도를 노골적으로 드러내었다. 일제는 이러한 침략 과정에서 경의·경원 철도 부설과 군용지 설치를 이유로 토지를 약탈하고 철도 부설과 전쟁에 필요한 물자를 운반하려고 조선인 역부를 강제 모집하였다. 이 사업은 경기도에 집중되어 1904년 8~9월 사이 강제 역부모집에 항의한 민중의 저항인 ‘민요(民擾)’가 줄을 이었다.1)

이러한 민중의 고양된 반일적 분위기 속에서 경기지방의 의병운동은 이미 싹이 트고 있었다. 의병봉기의 주체가 불분명하고 창의의 구체적 흔적은 현재까지 자료로 확인할 수 없지만 1904년 6월 이후 의병봉기를 촉구하는 통문이 경기 일원에 나돌기 시작하였고, 늦어도 12월 이후에는 일진회를 공격하는 실제적인 투쟁이 경기 일원에서 벌어지고 있었다.

1904년 6월 당시 평리원 판사였던 허위(許蔿)와 이상천(李相天) 이름으로 13도에 “배일 창의(排日倡義)하자.”는 통문이 뿌려지는 가운데,2) 9월 8일에는 춘천군 향교에 황성의병소(皇城義兵所) 대장 김모(金某)의 이름으로 “일제가 산림과 천택을 요구하는 것과 역부를 강제 모집하는 일을 다시 행하지 못하도록 뜻 있는 자는 포군을 모집하여 이끌고 다음달 10일(양력 9월 19일)에 여주에 모여 경성으로 진격하자.”는 통문이 나돌았다.3) 의병창의를 촉구하는 통문을 돌린 주체는 명확하지 않지만 통문이 향교를 중심으로 돌려진 것으로 보아 척사파 계열의 양반 유생이었음을 알 수 있다. 그러나 실제 봉기한 흔적은 드러나지 않는 것으로 보아 창의 준비과정에서 무위로 끝난 것 같다. 9월 14일에는 홍천 의병대장 홍일청(洪一淸) 명의로, “… 황성·여주·지평 및 6군 각처에서 의기(義旗)를 들어 나라를 위하여 대군(大軍)을 일으키고자 하니 … 뜻있는 군자(君子)는 음력 8월 15일(양력 9월 24일) 내로 일제히 홍천 남면 신주막(新酒幕)에 모여 위국보충(爲國報忠)과 위민보안(爲民保安)의 도(道)를 다하자.”는 통문이 나돌았다.4) 또 그해 12월 무렵 일진회 본부에서 각 지방 지회와 회원에게 “각 디방에 의병이 니러나 일진회를 방하려 ”을 알리고 이에 경계할 것을 환기시키고 있는 것으로 보아 의병이 일진회를 공격하는 투쟁이 실제 일어나고 있었음을 알 수 있다.5) 이러한 사실은 지평 출신 맹일호(孟日浩)가 “잡류를 모집여 포군을 셜시고 경긔 강원 량도 회민(일진회원)을 봉착 로 란타”하다가 관찰부에 체포된 사실에서도 확인할 수 있다.6)

이와 같이 경기지방 여주지역의 후기 의병운동은 창의의 구체적 흔적은 자료상 확인할 수 없지만 최소한 1904년 9월 이전에 창의 움직임이 있었으며, 러일전쟁 뒤 본격화된 일제의 침략이 반일 의병봉기를 촉발시킨 직접적인 배경이 되었다.

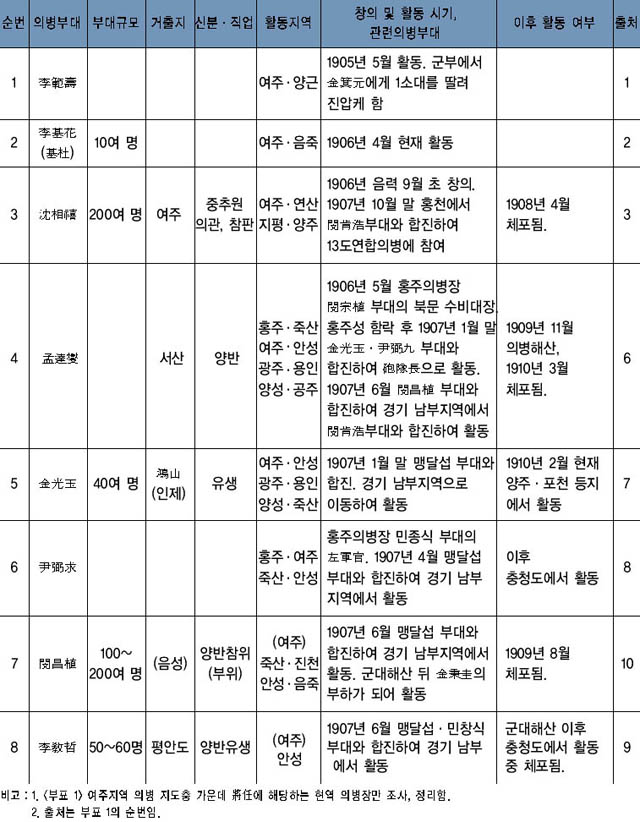

이렇게 시작된 여주지역의 후기 의병운동은 점차 그 모습을 드러내기 시작했는데, 을사조약 체결 이전인 1905년부터 1907년 8월 군대해산 직전까지 활동한 주요 의병부대를 (부표 1)여주지역 의병운동 지도층의 인적사항 및 활동상황 조사표(1905∼1910)에 의거해서 정리하면 (표 1)과 같다.

(표 1)에서 알 수 있듯이 여주지역 의병운동에서 의병운동의 실체가 드러난 의병부대는 모두 8개 부대이다. 이 숫자는 이 시기에 활동했던 경기지역 전체 의병부대가 14개 부대였다는 사실에 비추어 볼 때,7) 여주를 비롯한 남부지역이 후기 의병운동의 발원지였음을 알 수 있다. 창의 시기와 관련하여 이범수 의병부대(순번 1)는 을사조약 체결 이전에 창의하여 활동하였고, 나머지 의병부대는 을사조약 체결 이후에 창의하거나 활동한 부대라는 것을 알 수 있다. 즉 여주지역에서는 을사조약 체결 이후 창의, 활동한 부대가 절대 다수를 차지하고 있다. 신분(직업)과 관련해 살펴보면, 자료상 잘 드러나지는 않지만 을사조약 체결 이전에 창의한 부대는 대체로 농민·활빈당 등 민중의병 출신이었을 가능성이 크며,8) 을사조약 체결 이후에 창의, 활동한 부대는 소부대를 지휘하고 있는 점으로 미루어 민중의병 출신일 개연성이 높은 이기화 부대(순번 2)를 제외하고는 모두 양반 유생층 출신이다. 즉 이 시기 여주지역에서 활동한 의병부대의 절대 다수는 을사조약 체결 뒤에 창의했거나 활동하였으며, 전통적인 양반 출신의 의병부대가 주축이었음을 알 수 있다.

이들 양반 출신의 의병부대는 크게 을사조약 체결을 앞뒤로 여주에서 창의하여 충청도로 이동한 심상희(沈相禧) 부대, 민종식(閔宗植) 부대에서 각각 북문 수비대장과 좌군관(左軍官)으로 활동한 맹달섭(孟達涉)과 윤필구(尹弼求)가 홍주성이 함락된 뒤 여주를 비롯한 경기 남부지역으로 이동, 유생 출신 김광옥(金光玉) 및 양반 출신 이교철(李敎哲) 부대와 합진하면서 여주지역 의병운동의 주력을 형성하였다. 활동지역과 관련해서는 주로 여주·죽산·음죽·안성·광주·용인·안성·진천 등지로서 경기 남부와 충청북도 북쪽 경계지역에 집중되어 있다. 이 지역은 경기지방에서 내륙 산간지방을 통해 호서지방으로 연결되는 요충지란 점에서 이 시기 여주지역 의병운동이 호서 지방의 의병과 지리적으로 연계되어 활동한 특징을 엿볼 수 있다.

이제 이들 의병부대를 중심축에 놓고 을사조약 체결을 전후한 시기부터 군대해산 이전시기까지 여주지역 의병운동의 전개과정을 살펴보자. 경기지역에서 의병운동의 활동을 구체적으로 확인할 수 있는 최초의 의병부대는 1905년 4월 말에서 5월 초 무렵 죽산·용인 등지에서 활동한 농민 출신 이인응(李寅應)이 이끄는 부대였다. 이후 약 한 달 뒤인 1905년 5월 초순 활빈당 출신 박석여(朴錫汝)가 280여 명의 비교적 대부대를 이끌고 죽산·안성 등지에서 활동하였고, 1905년 5월 말에서 6월 초 사이 구만서(具萬書)가 ‘삭멸일진회(削滅一進會)’를 외치며 창의, 포군 50여 명을 이끌고 광주·양근·지평 등지에서 활동하였다.9)

경기 남부지역에서 의병활동이 점차 확산되고 있을 무렵, 1905년 5월 여주에서는 이범수(李範壽)가 창의하여 의병운동의 불을 지피고, 양근까지 활동 지역을 넓혀가고 있었다. 이에 군부에서는 김기원(金箕元)을 파견하여 토벌토록 하였다.10)

1904년 이래 경기 남부·충청도를 중심으로 확산되어가던 의병운동은 1905년 11월 29일 일제가 대한제국의 외교권 박탈과 통감부 설치를 주요 골자로 하는 을사조약을 강제로 체결한 사건으로 전국적으로 확산되는 계기가 되었다. 을사조약 체결 소식을 지리적으로 가장 빨리 접할 수 있었던 서울과 경기 일원에서 을사조약 체결에 항의하는 민중 시위와 항쟁이 연일 계속되었다. 서울의 학생들은 동맹휴학으로, 종로의 시전 상인들은 철시로 을사조약 체결에 저항하였다.11) 이와 함께 전 의정부 대신 조병세, 여주 출신 시종무관 민영환(閔泳煥),12) 여주 거주 전참판 홍만식(洪萬植) 등 전현직 고위관료들이 조약 무효와 을사 5적 처단을 요구하며 목숨을 끊는 등 순국의 대열도 이어졌다.13)

이런 가운데 의병운동도 전국적으로 확산되었다. 황현(黃鉉)은 “경기·강원·충청·경상 여러 도에서 의병이 크게 일어나 보호조약을 강제한 이래 나라가 온통 물 끓듯 했다. ……모두 일제타도(殺倭)를 그 이유로” 했다고 하며 당시 분위기를 전하고 있다.14) 이때 가장 의병운동이 활발했던 지역은 충북·경기, 경북·강원도 인접지역인 산악지대였다. 이곳에는 1904년 이래 경기 남부지역에서 일어난 의병, 원용팔·정운경 의병부대에 참여했던 잔류 의병들이 40~50명 또는 300~400명씩 대열을 편성하여 우편취급소를 습격하고 전선을 끊는 등 일제의 침략에 저항하였다.

일제의 탄압책도 강화되었다. 일제는 친일 내각을 동원하여 13도에 “창의통문을 일절 거두어 올리고 소집된 인민들을 엄히 통금하라.”고 훈령하는 한편,15) 일본 헌병대가 한국의 경찰권을 장악하였다.16) 이어 일제는 1906년 6월 1일부터 경무부를 확대하여 전국 각지에 경찰 배치를 늘이는 한편,17) 일본인 헌병과 경찰도 증원 배치하여 1906년 4월 현재 조선에 배치된 일본인 헌병은 600명이었으며, 통감부 이사청 경관이 500명, 고문경찰이 약 600명 이상으로 모두 1,700여 명이나 되었다.18) 여기에다 일본군 사령부는 전국 각 군에 일본헌병 20명씩 파주시키는 등19) 일제가 의병토벌의 전면에 나섰다.

일제의 탄압이 강화되는 가운데, 여주 의병운동은 을사조약 체결 전보다 더욱 활기를 띠어갔다. 여주에서 의병운동이 구체적인 활동을 드러낸 것은 1906년 4월이었다. 4월 12일 여주 의병장 이기화(李基花)20)가 이끄는 의병 10명은 음죽군 서면 송삼동(松三洞)을 습격, 순경의 조총 8자루를 빼앗았다. 14일에는 접동면(接東面) 나래동(羅來洞)에서 조총 2자루를 탈취하는 등 무기 확보에 나서는 활동을 하였다.21) 17일 이기화 의병부대로 보이는 의병 38명은 충주 천포를 습격, 화승총 7자루와 군량을 탈취한 뒤 이튿날인 18일에는 전신선을 절단하고 장호원으로 사라졌다.22)

1906년 6월에 들어서면서 여주지역 의병운동은 더욱 확대되었다. 여주군수 이억(李億)이 의병들을 피해 서울로 도망가는 일까지 있었다.23) 여주를 비롯해 경기 전역으로 의병운동이 확산되자, 경기관찰사는 “남아 있는 군졸로는 의병을 막을 수 없고 관찰부 역시 대책이 없다.”고 하면서 군부에 조회하여 양총 5백 자루와 탄환 5천 발을 속히 지급하도록 해달라고 정부에 요청하였다.24)

한편 1906년 5월과 6월에는 척사파 양반 유생인 전참판 민종식이 충청도 홍주에서, 최익현(崔益鉉)이 전라도 태인에서 각각 의병을 일으켰다. 이를 계기로 각지의 양반 유생들도 속속 의병항쟁에 참여하였다. 충추원 의관 및 참판을 지낸 여주군 북면 룡동(龍洞) 출신인 심상희도 여주에서 부하 200여 명을 이끌고 다시 의병을 일으켰다.25) 1906년 음력 9월 초 심상희는 소모장 허렬(許烈)에게 포군 10여 명을 주어 연산 거주 향약장을 지낸 참봉 김낙진(金洛鎭)을 운량관 및 서기로 의병부대에 참여시켜 포군을 모으고 무기를 마련하게 하였다.26) 그리하여 11월에도 여주·이천 등지에서 의병의 움직임은 더욱 활기를 띠어갔다.27)

여주 의병운동은 민종식 의병부대가 해산된 뒤, 잔여 의병이 경기 남부로 이동하면서 점차 그 세를 더해갔다. 특히 민종식 부대의 홍주성 북문 수비대장이던 맹달섭은 홍주성이 함락된 뒤인 1907년 1월 말경 김광옥이 이끄는 의병부대와 합세하여 경기도 죽산군 쌍령으로 이동하였다. 이어 4월 3일에는 민종식 부대의 좌군관이었던 윤필구 부대와 합병한 뒤 여주를 비롯한 안성·광주·죽산·양성 등 경기 남부지역에서 활동하였다. 또 이들은 6월 17일 민창식·이교철 부대와 합진하여 당진 주재소를 습격한 뒤 추격하던 일본군을 따돌리고 안성 등으로 이동하였다. 군대해산 뒤에는 경성 시위대의 일부 해산 군인을 규합하여 여주를 비롯한 경기 남부와 충북에서 활동을 이어나갔다.28) 이렇게 확산되기 시작한 여주의 의병운동은 1907년 8월 군대해산을 계기로 새로운 전기를 맞이하였다.

-

표 1. 을사조약 전후한 시기 활동한 여주지역 의병부대

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21