- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

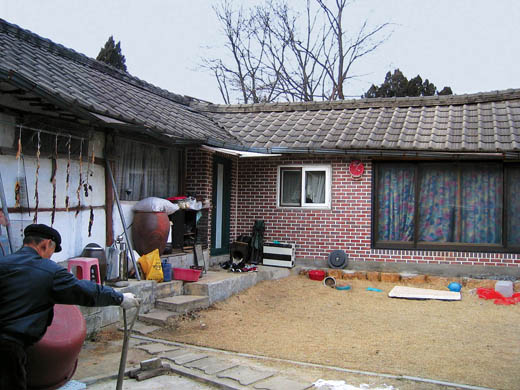

ㅁ자형 가옥 내부

-

강천리 조순희 가옥 건넌방과 물솥

-

강천리 농가의 뒷간(화장실)

-

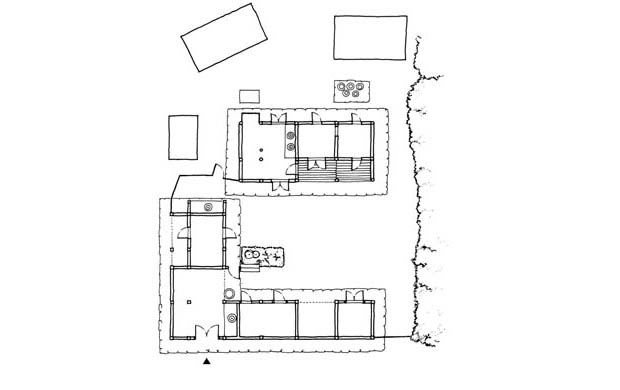

삼합리 한유동 가옥 평면도

여주의 민가에 대해서는 『경기민속지』에서 소개된 적이 있다. 필자는 그들 자료를 가지고 확인 조사를 실시하였다. 되도록 원자료의 내용을 그대로 담았다.

① 여주시 대신면 초현 2리 김정연(61세) 가옥1)

마을의 집들은 대개 뒤 산등의 맥을 따라 남남서향하여 배치되는데, 마을 초입의 집들 중에는 거꾸로 골짜기 안쪽이라고 할 수 있는 동남쪽을 향한 경우도 있다. 이는 좌보다는 향을 중요시했음을 알려준다. 이 마을은 오래전부터 세도가의 소작 마을로 자리잡았다고 볼 수 있다. 마을은 산골짜기로 올라가서 자리 잡고 들판에는 완전히 논만 만들어진 것이다. 이 마을 뒷산은 안동 김씨 문중의 선산이다.

집의 배치는 전형적인 튼 ㅁ자집인데, 일반적인 전통적 곱은자집보다 규모가 훨씬 크다. 양반의 주택도 아니며, 서민의 집도 아닌 중류 가옥의 형태이다.

안채는 8칸 곱은자인데, 대청과 건넌방이 각기 2칸으로써 한 칸씩 확대된 점이 다르다. 특히 안방 쪽에는 앞가이가 있는데, 건넌방 쪽에는 앞가이가 없는 것이 특징이다. 행랑채는 대문간과 사랑방이 건넌방과 나란히 배치되는 기능주의적 방식을 선택하고 있고, 모두 맞걸이 3량구조인 까닭에 사랑채라기보다는 행랑채에 가깝다.

대문간 앞에 바깥마당이 있지만 지금은 전혀 쓰지 않으며, 뒤란은 대청 뒤로 마련되는데 뒤뜰과 구별되지 않는다. 건물의 방위는 대청을 기준으로 안채가 계좌정향이고, 사랑채는 대문을 기준으로 곤향이다.

부엌은 오른쪽 맨앞 한 칸에 앞가이까지 개방하여 마련되었고, 출입문이 마당 쪽으로 나질 않고 토방쪽으로 내었으며, 문 시설 없이 개구부만 설정된 것이다. 뒷벽 쪽으로는 처마 밑에 살강을 내달았다. 안방과의 사이 반칸에는 아래로 부뚜막이 시설되고 상부에 벽장이 있다. 부엌 뒤쪽으로 한 칸 반은 안방, 그 위 한 칸은 웃방으로 쓰였으나, 지금은 다른 집과 마찬가지로 개방해서 쓰고 있다. 앞문은 각각 한 칸에 하나씩, 뒷문 역시 한 칸에 하나씩 여닫이로 만들었다.

대청은 2칸이며 우물마루이고, 전면은 개방하였다. 건넌방 역시 2칸인데, 출입문은 대청 쪽에 있고 앞 벽에는 쌍여닫이창을 시설하였다. 아래쪽은 크고 머리 쪽은 좀 작게 만들어진 것으로 보아 아래쪽이 손님목으로 보인다.

문간채(혹은 사랑채)는 7칸 곱은자 맞걸이집인데, 원래는 초가였다가 1970년대에 개수되어 지금은 시멘트기와 지붕을 올렸다. 바깥쪽 전면이 5칸이므로 건물이 외부에서 볼 때 대단히 당당하게 보인다.

간잡이를 보면, 부엌쪽으로부터 나뭇간, 외양간, 대문간이 한 칸씩, 그리고 마지막 2칸은 사랑방으로 사용된다. 꺾어져서 방앗간과 광으로 구성된다. 나뭇간은 안마당을 개방하고 있고, 측면 처마 밑에 뒷간을 시설했다. 외양간 역시 마당 쪽을 개방했다. 대문간은 앞에서 안으로 여닫는 대문을 시설하고 안벽은 개방했다. 사랑방은 상하 2칸인데, 대문간 쪽으로 아궁이를 두고 상부에는 벽장을 시설했다. 전면에 앞문이 시설되는데, 아랫간은 외여닫이로서 출입문이고, 머리간은 쌍여닫이로 창에 해당한다. 마당 쪽으로 아래쪽에 뒷문이 조그맣게 개설되어 있다.

안마당에는 부엌 앞으로 수도가 시설되어 있고, 여기에 양회로 만든 샘터가 마련되어 있다. 평상은 건넌방 머릿문 앞에 배치되어 있으며, 마당은 거의 이용하지 않는다고 볼 수 있다. 뒤뜰은 별도로 존재하지 않고, 웃방 머리 쪽에 몇 개의 장독대가 놓이고 텃밭이 마련되었다. 뒤란의 경우에는 대청 뒤에 낮은 야산으로 연결되는 곳에 향나무를 심는 등, 이 집의 뒤란에서는 우리나라 민가의 전통적인 조원형식을 볼 수 있다.

대문 앞으로 조금 비탈져서 높은 곳에 행랑채를 둠으로써 집을 돋보이게 만들고, 진입로 옆에는 꽃밭을 조성하였다. 특이한 것은 사랑방 쪽에 두지 않고 반대쪽에 두었다는 점이다. 왼쪽 앞에 이웃집이 있는 까닭에 어쩔 수 없었는지는 알 수 없으나, 말하자면 간잡이에 있어 안살림의 기능을 더욱 중요시했음을 뜻한다. 그 앞으로 행랑채와 조금 떨어져 마을 안길 안에 바깥마당이 남의 집 공간처럼 설정되고, 그 옆으로 헛간채가 마련되었다. 지금은 전혀 이용하질 않기 때문에 마치 남의 집처럼 여겨진다.

김정연의 회고에 따르면, 그가 어렸을 때는 할아버지와 할머니가 사랑방을 이용하셨고, 안방에는 부모님이 계셨다고 한다. 그리고 건넌방에는 작은형 부부가 기거했다고 한다. 그리고 얼마 전까지는 큰댁(김수연, 62세)에서 이곳에 기거했지만 지금은 넷째아들 내외가 집을 관리하기 위해서 살고 있다. 넷째인 김정연은 결혼 당시에는 다른 곳에 신혼 살림을 차렸다고 한다.

1990년에 할머니가, 그리고 얼마전에는 큰형님이 돌아가셨다고 한다. 제사를 지낼 경우에 제사상은 대청 윗목의 뒤편에 차린다고 한다.

② 강천면 강천리 새말 조순희 가옥2)

강천리라는 마을 이름은 『한국지명총람』에 의하면 개울물이 땅속으로 스며 흘러서 늘 건천이 되므로 간천 또는 강천이라 한 데에서 비롯되었다. 본래 강원도 원주군 강천면 지역이었으나 1906년에 여주군에 편입되었으며 새말(상평촌)은 평촌(강천의 본 마을) 위쪽에 새로 형성된 마을이다. 이곳에서는 영월 신씨 25호와 기타 진주 강씨와 경주 김씨 등이 살고 있다.

전면에 너른 들판이 펼쳐지고 나지막한 산을 등지며 마을이 자리하고 있다. 마을길과 바깥마당이 면해 있는 조순희 가옥은 행랑채와 안채, 낭구깐(나무간)채가 튼 ㅁ자를 이루며 그 주위를 시멘트 블록담이 에워싸고 있다.

조순희(여, 78세)는 이 집이 18세에 시집올 때도 있었는데 정확하게 언제 지어졌는지는 모르지만 100여 년 전에 지어진 것으로 알고 있다. 행랑채와 안채는 함께 지은 것이라고 한다. 처음부터 이 집에서 생활한 것은 아니며 65년 전에 시아버지인 신씨가 다른 곳에서 살다가 집을 사서 이사오게 되었다. 조순희의 남편은 죽은 지 30년 정도 되었으며 현재 둘째 아들 부부와 꽤 넓은 규모의 땅을 기계로 농사짓는다.

동남동향의 안채는 사랑(방)-부엌-안방(1칸 반)-웃방이 일렬로 놓인 ㅡ자형 평면이다. 전면에 퇴가 있는데, ㅡ자집이라 좁지만 여름에는 주로 이곳에서 생활한다. 마루는 원래 우물마루 형식이지만 현재 장판을 위에 깔아 놓았다. 부엌에는 양념그릇을 넣어두는 살광(살강)이 있고 부엌에서 툇마루로 가는 부엌문이 있다. 물솥(무쇠솥), 밥솥, 국솥의 솥 세 개가 있었는데 여름에는 화덕을 따로 걸고 사용하기도 했다. 더구나 보리쌀을 삶아서 밥을 하던 때에는 방이 더워서 무척 힘들었다고 한다. 잔치 때에는 국솥을 마당에 걸어 놓고 사용했다.

부엌 옆으로 사랑(방)이 있는 구성이 독특한데 이러한 점은 바로 옆집인 신재순 가옥에서도 나타나 흥미롭다. 3량구조로 홑처마 팔작지붕이며 지붕재료는 슬레이트이다.

행랑채는 광-바깥사랑방-외양간-대문-헛간으로 이루어져 있으며 대문 앞에 후대에 만든 화장실이 있다. 바깥사랑방에는 바깥을 내다볼 수 있는 되창문이 있다. 외양간이 있던 곳에 현재 연탄이 쌓여 있으며 헛간에 디딜방아가 있다. 외양간에서 소를 키울 때에는 사랑방 앞에 있는 큰 쇠죽솥을 이용했다. 3량구조로 홑처마 팔작지붕이며 지붕재료는 슬레이트이다.

낭구깐채에는 방과 뒷간이 있는데 13년 전 둘째 며느리를 맞으면서 방을 새로 들인 것이다.

조순희는 강원도 원성군(현 원주시) 귀래면 귀래리에서 시집왔는데, 친정에서 혼례를 치르고 왔다. 시집오고 나서 조순희 부부가 안방을 사용하고 시부모는 사랑을 썼다. 안방은 대개 시부모가 사용하는데 조순희는 시집오면서 바로 물려받게 되었다. 당시에 시부모님은 “어차피 아무 때나 안방 차지하게 되는데 자식 낳고 그럴테니 너희들이 안방을 써라”하면서 물려주었다고 한다. 그래서 시부모가 돌아가시기 전에 물려받을 수 있었다. 하지만 식사나 손님을 맞고 가족들이 모이는 것을 안방에서 하다보니까 낮에는 시부모가 거의 생활하고 잠잘 때만 조순희 부부가 사용한 셈이었다.

처음 시집와서 시부모와 시동생 2명, 조순희 부부가 생활했는데, 시동생들은 결혼하고 2~3년씩 이 집에서 생활하다가 분가했다. 아랫동서 부부가 행랑채의 방을 사용하고 막내동서 부부는 윗방을 쓰다가 분가했다. 조순희는 3남 3녀 6남매를 두었는데 자식들을 키울 때 한방에서 키웠다. 시어머니는 30년, 시아버지는 40년 전에 돌아가셨는데 사랑방에 계시다 돌아가실 때 안방으로 모셨다. 제사는 안방에서 지낸다. 현재 안방에서 조순희가 생활하고 낭구깐채는 둘째아들 부부가 생활한다. 행랑채와 안채의 사랑방은 사용하지 않으며 웃방은 손님들이 올 때나 쓴다.

빨래는 집 가까이에 있는 개울의 빨래터에서 했는데 얼마 전에 없어졌다. 10년 전에는 나무를 땠으나 지금은 연탄을 땐다. 취사는 가스레인지와 전기밥솥으로 한다. 시장은 5·10일에 열리는 여주장을 다니는데 18km 가량 떨어져 있다.

안채는 ㅡ자집이지만 이 마을에는 ‘꺾어진 집’(ㄱ자집)이 더 많은데, 마루가 ㅡ자집에 비해 햇볕이 안 들어오고 넓어 생활하기 편해서 훨씬 낫다고 한다. 조순희는 ㅡ자집을 지은 것이 당시에 경제적으로 여유가 없었기 때문이라고 한다.

새마을운동 때까지 이엉을 얹다가 슬레이트지붕으로 교체했다. 초가를 일 당시 지붕은 한 해 걸러 이었는데 두 해마다 하면 곰팡이가 생기지만 힘이 들어서 매 해 할 수 없었다고 한다. 눈 오기 전인 음력 10월 정도면 지붕을 교체한다. 이엉을 엮는 것은 대개 밤에 하게 되는데 하루면 된다.

③ 강천면 강천리 신재순 가옥3)

신재순 가옥은 조순희 가옥과 골목을 사이에 두고 있는 이웃집이다. 신재순(남, 83세) 부친(작고)이 목수였는데 며느리가 시집오고 나서 1942년에 원래 있던 집을 해체한 부재로 다시 지은 집이다. 당시에는 꽤 잘 지었다고 이야기할 정도였으나, 지금은 주변에서 집을 바꾸라고들 권유한다.

이곳에서 6대째 살고 있는 신재순은 2남 4녀의 6남매가 모두 나가 살고 부인(81세)과 둘이 살고 있다. 작년까지 30마지기 정도의 농사를 지었으나 신재순이 다친 후 더 이상 농사를 짓지 않는다.

이 가옥은 ㄱ자형 안채와 행랑채가 튼 ㅁ자를 이루는 배치이며, 주위에 담장이 있고 행랑채에 대문이 있어 그곳으로 출입한다.

안채는 사랑(방)-부엌-안방(2칸)-웃방이 일렬로 놓이고, 웃방에서 꺾여 마루와 건넌방이 있다. 안방과 건넌방 전면에는 툇마루가 있고 부엌 옆에 사랑방이 부가된 형태인데 바로 옆의 조순희 가옥이 비록 ㅡ자 집이지만 이 집처럼 부엌에 이어 사랑방이 있다는 점에서 주목된다. 신재순은 부엌 옆에 사랑방이 있는 것이 며느리와 시아버지방이 멀어야 좋다고 해서 생긴 결과이며, ㅡ자집과 비교할 때 마루가 있는 ㄱ자집이 더 편리하다고 한다.

안방은 2칸 규모이며 웃방과 건넌방은 1칸, 마루는 1칸 규모이다. 안방 전면에 툇마루가 있고 툇마루 끝부분에 샛기둥이 서 있다. 안방에는 부엌쪽으로 벽장이 있고 툇마루로 나오는 출입문이 두 개인데 하나는 쌍여닫이문, 하나는 외여닫이문이다. 안방과 웃방은 벽으로 막혀 있다.

마루에도 전면으로 퇴칸이 형성되고 안방 전면에도 마루가 깔려 있어 툇마루를 포함하면 마루가 2칸이 넘는다. 마루는 여름에 주로 사용하는데 후면에 바라지창이 있어 무척 시원하다. 상부에 시렁을 걸고 밥상과 돗자리를 얹어놓았다.

건넌방 전면에 마루를 높게 두고 아래에는 아궁이를 두었다. 현재 이곳에는 책상과 플라스틱통이 놓여 있는데 예전에는 여기에 그릇을 올려놓았다. 원래 두지(뒤주)를 만들려고 했으나 “두지는 손수 하는 것은 아니다”고 해서 만들지 않았다.

부엌과 안방 툇마루 사이에 문이 있는데, 밥상을 안으로 들고 오가며 통풍에도 좋다고 한다. 부뚜막에서 마루쪽의 벽에도 살창을 배치해 채광과 환기가 잘 된다. 부엌 앞쪽으로는 연탄을 쌓아두었으며 뒤쪽에 살광이 있다. 물솥, 밥솥, 국솥(노구솥) 등 솥 3개를 걸어놓았는데, 예전에는 여름이면 화덕에 밥을 해먹기도 했고 잔치 때는 마당에 솥을 걸고 불을 때서 해먹었다. 지금은 가스레인지로 밥을 하고 난방을 연탄으로 한다. 부엌에는 후면으로 나갈 수 있는 출입문이 있으며 문 뒤쪽에 장독대가 있다.

사랑(방)은 전면에 퇴가 있어 1칸 반 규모이며 마당쪽으로 여물솥이 걸려 있다. 마루에서 보이는 종도리에는 다음과 같은 상량문이 쓰여 있다. 이 상량문은 “소화 십칠년(1942년) 5월 30일 오전 9시에 병신생(1896년)의 집주인이 기둥을 세우고 종도리를 올려 집을 지으니 하늘의 삼광(햇님·별님·달님)은 감응하시어 인간의 오복을 내려주소서”라는 내용이다. 이 상량문을 목사가 썼다고 하는데 그래서인지 맨 처음과 끝에 “祝” 과 “禱”를 쓴 것은 흔하지 않은 예이다. 상량문에 따르면 당시에 가주였던 신재순 부친은 병신생(1896)으로 47세에 집을 지었음을 알 수 있다.

신재순이 결혼했을 때 부모와 나이 어린 남동생 1명이 있었다. 안방에서 어머니가 살다가 결혼한 신재순 부부에게 안방을 내주고 부모가 사랑으로 가서 생활하게 되었다.

남동생은 어렸기 때문에 부모와 함께 사랑방에서 잤으며 건넌방은 아무도 사용하지 않았다. 결혼과 동시에 안방을 쓰게 된 신재순은 6남매를 키우면서 아이가 젖이 떨어질 때 즈음에 아이들을 할머니가 있는 사랑방으로 보내고 부부만 안방에서 잤다. 아이들은 자랄 때에도 그곳에서 생활했다. 두 내외가 안방을 쓰다가 지금은 사랑방을 사용하고 있다. 이 가옥은 ㅡ자집인 조순희 가옥과 평면형이 다르지만 부엌 옆에 사랑방이 있고 결혼과 함께 자식에게 안방을 물려주는 모습이 같다. 이처럼 사랑채나 문간채의 사랑방이 아니더라도 사랑방을 안채에 자리잡고 여기에 부모가 거처하는 생활방식이 흥미롭다.

이 마을에 사는 김정열(남, 59세)에 따르면 부엌 옆에 (사랑)방이 있는 사례는 이 마을에 꽤 있다고 한다. 김정열 집은 안채 안방을 큰형 부부가 쓰고, 부모는 행랑채 방, 그리고 둘째인 김정열 부부는 건넌방을 쓴다고 한다. 이처럼 이 마을은 전반적으로 안방물림이 빨리 이루어지고 있음을 알 수 있다.

신재순 댁은 안방에서 식구 모두가 모여서 식사를 했다. 부모가 돌아가실 때 사랑(방)에서 안방으로 모셨는데 그 이유는 사랑(방)이 같은 안채에 있지만 ‘남의 채라고 생각하기 때문’이다. 신재순 부친은 6형제의 막내라 제사를 지내지 않았지만 지금은 부모제사를 안방에서 지낸다. 김정열 집에서도 제사는 안방에서 지낸다.

행랑채는 광-외양간-대문-화장실-나뭇간으로 이루어지고 그 옆에 가설 건물이 있다. 외양간에서 소를 키워서 지금도 구유가 남아 있다. 소여물을 주기 위한 여물 솥은 사랑방에 걸린 솥을 썼다. 3량구조로 홑처마 우진각지붕으로 지붕재료는 슬레이트이다.

목수인 신재순 아버지가 이 일대에서 많은 집을 지었는데, 당시 목수일을 해서 하루 쌀 한 말 정도를 받았다. 집 지을 사람이 강원도에서 떼(뗏목)로 나무를 가져오면 아버지는 짓기만 했다고 한다.

1972~1973년도까지 이엉을 얹다가 슬레이트로 바꾸었다. 농사를 지어서 매년 이엉을 얹었는데, 밤에 엮어두었다가 하루에 걸쳐 얹었다. 얹는 데는 5~6명 정도 필요한데 아래에서 위로 올려주고 위에서 쭉 펴며 용구새도 직접 틀었다고 한다. 이엉은 안채 100마름, 행랑채 50마름 정도가 소요되었다.

④ 점동면 삼합2리 아랫말 한유동 가옥4)

삼합리는 『한국지명총람』에 의하면 1914년 행정구역 폐합에 따라 달기머리·중간말·아랫말의 세 마을을 병합한 마을이다. 이 가운데 아랫말은 단진개(단포)로 도화동(중간말) 아래쪽에 있는 마을인데, 너른 들판이 전면에 펼쳐지고 그 뒤의 나지막한 구릉지에 위치한 마을이다.

한유동(남, 91세)에 따르면 마을이 생긴 지가 얼마나 되었는지 모르지만 삼합리에서 가장 먼저 생겼다고 한다. 집터에 대해서는 아버지에게 특별하게 들은 이야기가 없다고 한다. 한유동 가옥은 마을길에서 약간 들어온 곳에 위치한다. 현재의 가옥 위쪽에 있던 큰집에서 분가하면서 지은 집으로 갑신생(1884)인 한유동의 아버지가 20세에 지었다고 한다. 1907년 정미의병이 나던 해에도 집이 있었다고 하므로 1904년에 지어졌음을 알 수 있다.

남서향의 ㅡ자형 안채와 ㄴ자형 행랑채로 이루어져 있어 이 마을의 다른 민가들이 ㄱ자집인 것과는 달라 흥미롭다. 한유동은 ㅡ자집과 ㄱ자집이 별 차이가 없다고 생각하지만 일반적으로 좀 낫게 사는 사람이 대청이 넓은 ㄱ자집을 짓는다고 한다.

안채 옆과 뒤에는 김치광과 볏광 등이 있고, 행랑채와 안채 사이에 담이 둘러져 있다. 행랑채는 한유동이 25세 되던 해인 1935년에 지었다. 안채만 있어서 손님이 오면 불편해 객실(사랑방)에서 손님을 맞기 위해 지었다고 한다.

안채는 부엌-안방-웃방으로 이루어져 있고, 안방과 웃방 전면에 툇마루가 있다. 이 툇마루는 ‘안마루’라고 부르는데 장마루 형식이다. 여름에 이곳에서 주로 기거하기 때문에 현재 전면에 나무로 틀을 짜고 플라스틱을 붙여 파리가 못 들어오게 하고 위로 열어젖힐 수 있도록 했다.

부엌에는 마당쪽으로 임시나무광이 있는데, 며칠 때는 나무를 이곳에 둔다. 부엌 안에는 가운데에 기둥이 하나 세워져 있으며 후면쪽에 살광을 뜯어내고 찬장을 두었다. 솥은 가마솥(물솥), 밥솥, 노구솥(국솥) 등 세 개가 있었다.

안방은 부엌과 툇마루를 통해 연결된다. 안방과 웃방은 툇마루와 여닫이문으로 출입하며 뒤안으로도 나갈 수 있다. 안방과 웃방 사이에는 새문(샛문)을 두어 오갈 수 있다.

행랑채는 대문이 모서리에 있고 오른쪽으로 사랑방 2칸-외양간(우사)-광이 자리하고, 위쪽에 1칸 반 규모의 건넌방이 있다. 사랑방 문 앞에는 둥근 뜨물독(통)이 있는데 이 독은 사랑부엌에 걸린 가마솥의 물을 퍼 쇠죽을 쑤어 외양간에 있는 소에게 여물을 주는 데 사용했다. 행랑채도 3량구조로 홑처마 우진각지붕이며 지붕재료는 시멘트기와이다.

사랑방과 안채 사이의 안마당에는 담이 있고 그 옆에 작은 문이 하나 있는데, 이 담을 한유동은 ‘챙’ 또는 ‘차면’이라고 한다. 이 담은 행랑채를 지을 때 만들었는데 사랑방에서 안을 직접 들여다보지 못하게 한 것이다. 차면(담) 뒤에는 화단이 있다.

한유동은 2형제의 맏아들로 12세까지 한문을 배우다가 보통학교에 들어간 후 객지에서 생활했다. 따라서 어렸을 때 이 집에서 생활한 기간은 오래되지 않으며 부인과 객지에서 오랫동안 살았다. 농업학교, 공업학교를 졸업한 후 1938년 10월 압록강수력발전소주식회사에 입사해 근무했고 니쓰마쓰라는 건설회사도 다녔다. 결혼은 한유동이 25세, 부인은 21세에 했는데 서울에서 살 때이다. 해방되고 나서 36세가 되던 해에 이곳으로 다시 들어와 1949년 점동면 서기, 산업계 주임을 거쳐 1951년 여주 토지개량조합 기사, 1955년 반계수리조합에서 근무를 하는 등 회사원과 공무원 생활을 오랜 기간 했다. 1960년까지 군청이나 면사무소를 다니다가 일꾼을 두고 농사를 지었다. 처음에는 남의 땅에서 농사를 짓기도 했으나 점차 자신의 땅으로 짓게 되었다.

한유동 부모가 처음에 분가했을 때에는 안방에서 생활했는데 당시만 해도 안방과 웃방의 구분이 없이 사용했다. 그 후 행랑채를 지었고 손님들이 많이 오면서 어머니는 안방에서 생활하고 아버지는 행랑채 사랑방을 사용하였으며, 행랑채 건넌방은 비워 두었다가 손님이 올 때에 사용하였다. 그 후 한유동 부부가 이 집에서 살게 되자 어머니와 아버지는 안방에서 생활하고 한유동 부부는 사랑방과 건넌방을 오가며 생활했는데, 1남 2녀의 자식을 키울 때는 건넌방에서 생활하였다. 동생은 결혼과 동시에 분가했다. 아버지와 어머니가 돌아가시고 나서야 두 사람이 안방에서 생활하게 되었다. 그러다 보니 식구들은 주로 안방에서 모이고 손님들은 사랑방에서 맞는 경우가 많았다.

예전에 식사는 안방에서 식구들이 모여 먹었는데 부모님이 한상에서 먹고, 한유동 부부가 한상에서 먹었다. 손님이 오면 사랑방으로 상을 내갔다. 한유동 부친은 맏아들이 아니라 조부 제사를 큰집에서 지냈으며, 한유동은 부모 제사를 안방에서 지내다가 현재 용인에 사는 아들에게 물려주었다.

추수를 하고 나서 도리깨질로 타작을 하면 먼지가 많이 날리기 때문에 안마당에서 하지 않고 안채 뒤쪽에 있는 바깥마당에서 했다. 그래서 우차(소달구지)도 안마당이 아닌 바깥마당으로 들어오게 했다. 바깥마당에는 낱알을 두는 볏광과 쌀광, 농기계를 보관하는 공간, 뒷간도 있다. 행랑채에 외양간이 있기 때문에 작업할 때를 제외하고는 대문을 통해 안마당으로 소를 들여왔다.

예전에는 나무를 때서 물을 데우고 밥을 하다가 10년 전에 연탄으로 바꾸었고, 또 3년 전에는 기름보일러로 바꿔 사용하고 있다. 밥과 국, 음식은 전기밥솥과 가스레인지를 이용한다. 7~8년 전만 해도 여름에 아궁이에 불을 때서 밥을 하면 더운데도 그렇게 하는 경우가 많았다. 그럴 경우 마당에 멍석 깔고 모기장을 치고 바깥에서 자기도 했다.

김치광은 다른 집과 달라 흥미롭다. 일반적으로 김치광은 원추형이지만 이 집은 직사각평면으로 3량구조이다. 크기는 310(길이)×190(폭)×165(높이)mm이며 지면보다 850mm 가량 낮다. 김치광은 해방 전에 한유동의 부친이 만들었는데 그 후 다시 보수를 했다. 여름에 들어가면 지하실처럼 춥고 겨울에는 얼지 않아 여름과 겨울에 모두 음식을 둔다. 그래서 여름에는 냉장고 대신 음식을 보관하기에 좋고, 특히 겨울에는 아무리 추워도 김치가 얼지 않는다고 한다. 수숫대와 이엉으로 엮었으며 내부는 흙과 시멘트로 마감하고 바닥에 멍석을 깔아놓았다. 안에 장독과 장독을 덮는 짚방석이 있는데, 현재 감자 등이 저장되어 있다.

지붕은 이엉을 얹은 초가였다. 이엉은 저녁에 팥죽을 먹으면서 쭉 엮었는데, 추수가 지나고 나서 양력 11월경인 눈 오기 전에 했다. 아래에서 위로 지게를 져 나르는 사람과 위에서 엮은 이엉을 파는 사람 등 5~6명 정도가 하는데, 엮어서 올리는 것은 하루면 끝났다. 이엉을 엮고 이는 것은 마을 사람들이 품앗이로 도와주었다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21