- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

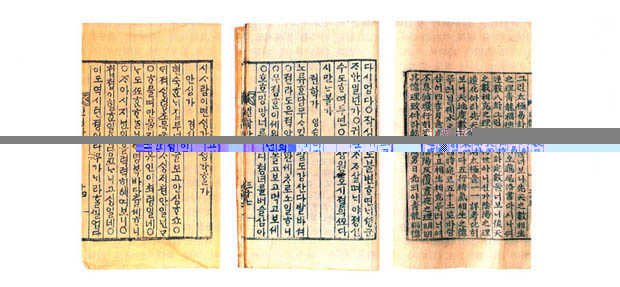

동학가사 안심가

-

동학 교조 최제우

-

비변사등록

여주에 동학이 들어온 시기는 잘 알 수 없다. 가장 오래된 동학 관련 기록인 『시천교종역사(侍天敎宗繹史)』에는 1862년(철종 13) 12월에 최제우가 처음 접주 15명을 정할 때 김주서(金周瑞)를 대구 청도(淸道) 겸 경기 일도의 접주로 정했다고 하였다.1) 『도원기서(道源記書)』에도 대구 청도 기내(畿內)의 접주가 김주서였다는 것이 나온다.2) 경기 일도와 기내의 접주로 정했다는 이 기록은 경기도 일대에 동학이 퍼져간 것을 전해주는 근거로 제시된다.3) 그러나 여기에 의문이 제기되는 점이 있다.

먼저, 다른 접주들은 주로 한 군현을 근거로 활동하는 접주였는데 김주서 한 사람만 두 개의 군현과 경기도 일도를 대상으로 도를 전하는 접주로 인정받은 것이 유별하다. 대구와 청도는 이웃한 군현이기 때문에 활동 영역이 넓은 사람이라면 이 두 군현에 걸쳐 동학을 전파한 것은 이해가 된다. 그렇지만 대구·청도와 경기도를 왕래하려면 도보로 며칠이 걸리기 때문에 함께 지역을 묶어 영역을 정한 것은 납득이 되지 않는다.

다음으로 경기도의 전 지역을 연고지로 삼는 접주로 한 인물을 정한 것도 이해되지 않는다. 『시천교종역사』 기사에서는 ‘경기도 일도’의 접주라는 표현을 사용하였고, 『도원기서(道源記書)』에는 ‘기내’라고 표현하였다. 접주는 이미 전도한 도인이 많이 늘어나서 관리할 필요가 있을 때 도인을 많이 늘린 사람을 추인하는 형식으로 임명했는데 이때 경기도에 접을 설치할 만큼 동학이 퍼졌는지 의문이다.

또한, 경상도의 두 개 군현과 함께 경기도 전체의 동학조직을 관장하는 위상을 가진 접주 김주서가 그 이후에 경기도에서 활약하는 모습이 동학의 문서에 나오지 않는 것이 의문이다. 동학이 곧 탄압을 받아서 위축되기는 하지만 탄압 과정이나 동학의 재건과정에서 경기도의 동학조직이 활동하는 기록은 찾을 수 없다.

이로 미루어 보면, ‘경기도 일도’나 ‘기내’는 명실상부한 표현이 아닌 것으로 생각된다. 최제우의 재세 당시에는 아직 경기도까지 동학이 세력을 확장했다는 것을 확증하기 어렵다. 그렇지만 천도교에서 간행한 약사(略史)4)에도 경기도의 접주 임명 기록이 나와 혼동을 주고 있다.5) 접주 임명 기록을 근거로 포교지역을 정리하면 1862년에 동학의 교세는 경주를 중심으로 경상도의 동부지역에 한정되어 있었다. 접주를 임명할 만큼 교세가 확장된 지역은 남으로는 고성(固城)과 북으로는 영양(英陽), 그리고 서로는 대구에 한정되었고, 경상도를 벗어난 지역은 충청도 단양이 유일하였다.

경기도에 접주를 둘 정도로 교세가 확장된 것은 해월(海月) 최시형(崔時亨)이 강원도와 충청도의 산골지역을 거점으로 활동하면서 포교에 성공한 이후의 일이다.6) 주목되는 시점은 강원도에 교세가 확대된 시기인데, 강원도와 인접한 군현에 먼저 동학이 들어간 것으로 보인다.7)

동학이 경기도의 농민들에게 급속히 퍼져나간 시기는 1880년대로 보아야 한다. 삼남 지역에서 동학이 퍼져나갔던 시기로 뒷날 이름을 널리 알리며 활동하던 인재들이 동학에 모여들던 때였다.

그러면 동학에 사람들이 왜 그렇게 관심을 가졌던 것인가? 이들이 동학에 들어온 것은 교리가 갖는 흡인력 때문이었다. 동학의 수행방법은 유불선(儒佛仙)이나 민간신앙과 같은 형식이었다. 하지만 동학에는 사회변혁을 지향하는 강력한 의지가 존재하였다. 그리고 직접 행동하는 실천력을 가지고 있었다.

동학은 복잡한 교리를 내세우지 않았다. 사람마다 자신의 몸 안에 천주(天主)를 모시고 있다고 하면서 간단한 주문을 외우고, 청수(淸水)만 떠놓고 제를 지내며, 부적을 태워서 먹으면 병이 나을 수 있다고 하였다. 누구나 쉽게 익혀서 따를 수 있는 방식이었다. 유교의 가르침과 불교의 수행, 그리고 도교의 의식이 같이 들어있기 때문에 낯선 신앙방식도 아니었다.

그러나 동학의 가르침은 유불선을 뛰어넘어 새로운 사회로 나아가는 새로운 것이 덧붙여졌다. 동학은 사람은 모두 한울님을 모신 까닭에 모두가 동등하다는 믿음을 강조했다. 조선 사회를 구성한 바탕인 신분제는 이런 논리로써 부정될 수밖에 없었고, 신분제도로 인해 고통 받던 사람들이 관심을 갖게 되었다. 동학은 양반과 상민의 차별을 부정하였고, 남자와 여자, 그리고 어른과 아이를 동등한 인격체로 보았다. 노비제도의 정당성도 인정하지 않았다.

이러한 주장은 말만으로 그친 것이 아니었다. 적극 실천하였다. 동학에 입도한 사람들은 서로 접장(接長)이라 부르고 “노비와 주인이 함께 입도한 경우에는 또한 서로를 접장이라고 불러 마치 벗들이 교제하는 것 같았다.”8) 따라서 비천하고 가난한 사람들이 다투어 입도하였다.

일단 동학 안에서는 귀천의 차별을 두지 않았다. 반상 귀천의 분별을 결코 변할 수 없는 명분이라고 여긴 조선의 양반사회를 토대부터 부정하는 실천운동은 놀라운 일이 아닐 수 없었다. 이미 포교의 초기 단계만 보더라도 양반지배층의 눈에 비친 동학은 경이의 대상이었다. “하나같이 귀천의 차등을 두지 않아서 백정과 술장사들이 어울리며, 남녀가 엷은 휘장을 치고 뒤섞여서 홀어미와 홀아비가 모이고, 재물을 좋아하여 있는 이와 없는 이들이 서로 도우니 가난한 사람이 기뻐한다.”9) 이 자료는 경상도 상주에서 상천민(常賤民)이 동학에 모여드는 까닭을 유림(儒林)이 파악한 표현이지만 다른 지역이나 1880년대와 1890년대에도 다르지 않았을 것이었다.

동학에 사람들이 모여드는 것은 전도의 결과였다. “하나같이 널리 무리를 모으는 것을 첫째 사업으로 삼는다. 어느 한 마을에 살면 한 마을 사람 모두를 입도시키려고 하고, 한 향촌에 살면 한 향촌 사람 모두를 입도시키려고 한다.” 이런 전파는 은밀하게 이루어졌다. “스스로 한 부류를 만드는 방법은 몰래 서로 주고받아 뿌리와 기맥은 산의 숲보다 깊고, 두루 고을과 마을에 침투하였다. 한번 그 마음에 들어가면 공장(工匠)과 상인은 그 업을 폐하고 경작자는 다시 일하는 바가 없다.”10)

유림들에게 동학의 급속한 세력 확대는 위협이 되었다. 중국의 역사에서 후한 말 장각(張角)이 물로 병을 치료한다며 세력을 키워서 36방(方)에 부하를 두고 난을 일으킨 홍건적과 다르지 않게 보였다. 상주의 유림은 동학을 금지하자는 반대여론을 일으켰다. 경기도에서도 동학이 1860년대 초부터 퍼졌다면 이런 여론이 있었을 터이지만 그런 것을 전해주는 자료는 확인할 수 없다.

동학은 서양국가가 조선을 위협하는 현실을 우려하였다. 영국과 프랑스 연합군이 북경을 침범해서 황제가 피신을 한 사정은 잘 알려진 일이었다. 청은 1858년(철종 9)에 천진조약, 1860년에 북경조약을 맺어서 포교의 자유를 인정하고 구룡반도를 할양하는 등 굴복하지 않을 수 없었다. 그래서 동학의 가르침인 「권학가」에는 중국에 교회당을 짓고 천주교를 포교하는 문제가 포함된 것이다. 일본이 다시 침입해 올 것이라는 경계는 「안심가」에서 노골적인 표현으로 드러냈다. 동학을 서학으로 오해하지 말라고 해명하는 이 글에서 당시 서양과 일본에 대해 갖던 민간의 우려를 보여준다.

“우리나라에 악질이 가득 차서 백성들이 연중 편안할 날이 없다. 이 역시 다치고 해를 입을 운수이다. 서양은 싸우면 이기고 공격하면 빼앗아 이루지 못하는 일이 없으니 천하가 모두 멸망하면 순망치한(脣亡齒寒)의 탄식이 없지 않다.”11) 이러한 동학의 시국관과 우려는 당시 민간에 널리 퍼져있던 생각과 다르지 않았다.

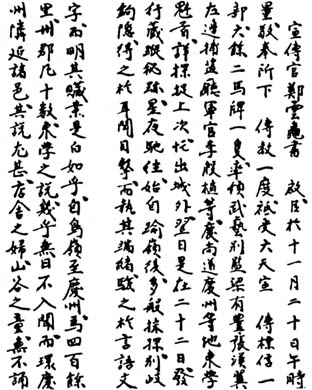

최제우가 용담(龍潭)에서 포덕(布德)을 시작한 것은 1861년 6월이었다. 조정에서 선전관 정운구(鄭運龜)를 파견하여 최제우와 그 제자를 체포한 시기는 1863년 12월 10일이었다. 불과 2년 반의 포덕으로 동학이 얼마나 크게 확대되었는지는 정운구의 보고 내용이 잘 보여준다. “새재에서 경주까지 4백여 리가 되며, 고을은 십 수 군현이었는데 동학 이야기를 거의 듣지 않은 날이 없었습니다. 경주를 둘러싼 여러 고을에서는 더욱 심했습니다. 주막집 아낙네도 산골 초동도 주문을 외우지 않는 사람이 없었습니다.”12)

교조 최제우는 1864년 봄에 세상을 현혹시킨다는 죄목으로 처형되었고, 동학은 조선왕조의 정부와 유림들에게 사교(邪敎)로서 혹독한 탄압을 받았다. 그러나 동학은 제2세 교주 최시형의 헌신과 노력에 따라 다시 교세를 확장하게 되었다. 1880년(고종 17) 5월에 강원도 인제의 갑둔리에서 『동경대전(東經大全)』을 간행하고, 1881년 6월에 충청도 단양에서 『용담유사』 수백 부를 인쇄하여 각포(各包)에 널리 보급하고, 1883년 2월에 충청도 목천에서 다시 『동경대전』 천여 부를 간행하였는데13) 경전을 반포할 필요성이 있었기 때문이었다.

1883년에는 동학의 역사에서 전기가 되는 해이다. 충청도에서 입도하는 사람이 크게 늘어나 동학의 운이 융성해졌던 것이다. 이때 중심이 된 군현이 충주, 청풍, 괴산, 연풍, 목천, 진천, 청주, 공주, 연기였다. 손천민(孫天民), 안교선(安敎善), 윤상오(尹相五)를 비롯한 유능한 인물들이 각 군현에서 포덕을 위해 적극 노력하여 충청도가 동학의 중심 무대처럼 되었다.

최시형은 입도자들에게 성경신(誠敬信) 위주의 수행을 하도록 하면서 각포에 통유문(通諭文)을 내려 군주에게 충성, 부모에게 효도, 스승과 어른을 높임, 형제 간 화목, 부부 간 화합, 벗에게 믿음, 이웃과 사귐, 수신제가를 먼저 함, 대인접물(待人接物)을 공경으로 할 것 등을 가르쳤다.14) 교세가 확대됨에 따라 경전을 만들어 보급하고 동학 도인들이 지켜나갈 도리를 전한 내용인데, 이때에도 경기도 지역의 포덕에 관해서는 동학 기록에 나오는 것이 없다.

1880년대 중반까지 최시형이 주로 머물면서 설법을 했던 군현은 강원도, 충청도, 경상도의 인제, 정선, 단양, 보은, 상주 등지였다. 농민들 속에서 동학 때문에 일어나는 새로운 동향을 알게 된 지방관아에서는 최시형을 체포하려고 나섰다. 충청감사의 지원을 받는 단양군수가 가장 앞장서서 뒤를 추적하자 최시형은 공주 마곡사와 경상도 영천, 그리고 상주 등지로 피신하였다.

관헌의 심한 탄압은 동학 세력의 팽창을 의미하는 것이기도 하였다. 실제로 동학 측 문헌은 1886년 8월에 들어와서 경기도의 인사들이 동학에 들어오는 것을 처음 기록하고 있다.15) 가장 오래된 기록인 『시천교종역사』에서 1862년 12월의 이른바 ‘경기도 일도’ 접주 기사 이후 처음 경기도가 언급되는 것이 이때인 것이다. 그것은 역병이 돌았을 때 경기도의 인사가 최시형을 찾아왔다는 기록이다.

간단히 그 내용을 요약하면, 최시형이 상주 화령의 전성촌에 머물던 이 해 6월에 유행병이 크게 돌아 죽는 이가 많았으나 동학 도인들은 무사하였다.16) 미리 이 같은 사태를 안 최시형은 도인들에게 성심껏 수도를 하도록 해서 유행병에 걸리지 않게 예방할 수 있었고, 최시형이 거처하던 마을 40여 호는 한 사람도 병에 걸리지 않았다. 8월에 이르러 서늘한 바람이 불자 유행병이 수그러들었는데 이때 찾아온 충청도, 전라도, 경상도 삼남의 인사들 가운데 경기도 사람들이 있었던 것이다.

그러나 그 이후에도 경기도의 포덕 지역에 관해서는 언급되지 않는다. 최시형이 경기도에 가서 활동하는 기록도 보이지 않는다. 최시형이 활동했거나 피신했던 지역 가운데 충주 외서촌과 진천 부창리는 충청도에서 가장 북쪽으로 올라온 곳으로 경기도와 가깝지만 그 이상 올라가지는 않았다. 북상 한계라고 할 수 있다. 최시형이 직접 경기도에 가서 포덕을 하지 않았으면 어떤 통로에 의해 포덕이 가능하였을까?

우선, 강원도와 충청도의 동학 조직이 경기도 지역으로 포덕을 해나갔을 가능성이다. 동학의 조직은 인맥을 중심으로 연결하는 것이 특징이었다. 전도자와 수도자(受道者)의 인맥을 조직화한 것이 접 조직이었는데 따라서 이 조직은 교구와 같이 지역을 묶는 단위가 아니었다.17) 동학의 포접 명칭을 보면 특정 군현의 이름을 접의 명칭 앞에 붙인 것이 많이 있는데 그렇다고 하더라도 그 군현을 중심으로 활동하는 조직이라는 뜻이지 배타적인 지역조직이 아니었다. 한 군현 안에도 여러 조직이 활동하고 있었고, 그중에 다른 도에 거점을 둔 조직도 있기 마련이었다. 따라서 강원도와 충청도에서 활동하던 조직이 경기도에 사는 친구와 인척을 연결하는 포덕 통로를 만들어서 조직을 확대할 수 있었을 것이다.

1890년대 초까지 경기도 지역에 동학이 확대된 것으로 보면18) 북부 군현을 제외한 거의 전역에 걸쳐 접 조직이 존재하고 있었다. 불과 몇 년 사이에 급속히 확산된 것이다.

여주에 동학이 들어온 통로를 알려주는 자료는 찾기 어렵다. 그렇지만 무엇보다 강원도 원주와 관련된 연결망을 주목하지 않을 수 없다. 여주는 동으로 강원도 원주와 접해 있고, 남으로 충주와 경기도 음죽, 그리고 서쪽은 이천과 광주, 북쪽은 양근과 지평에 경계를 닿고 있다. 이천과 충주에 이어진 경계선도 적지 않은 거리이지만 가장 길게 경계선이 맞닿은 군현이 원주였다. 따라서 원주 사람들과 여주 사람들은 왕래가 많을 수밖에 없었다.

특히 원주 강천면은 여주읍과 아주 가까워서 북면 천서동과 구남동을 거쳐서 가면 10리 밖에 안 된다.19) 당연히 북면과 강천면에 사는 사람들은 다양하게 교류했을 것을 짐작해 볼 수 있다. 1906년에 원주에서 강천면을 떼어 여주에 병합한 것을 보면 생활권도 같았다. 따라서 원주의 강천면 동학조직에서 여주사람들에게 포덕을 해서 동학에 이끌었을 가능성이 적지 않다.20) 최시형은 여러 차례 원주에 은거하며 포덕을 하였는데 그때 만난 사람들 중에는 여주에서 찾아왔거나 여주로 포덕을 확대한 사람이 있었을 것으로 추정된다.21)

일단 여주를 비롯한 경기도 일대에 동학이 들어가고 난 뒤에 조직이 확대되어간 모습은 삼남의 다른 군현과 다르지 않았다. 불과 몇 년이 지난 1890년대 초가 되면 경기도의 동학조직은 확고히 뿌리를 내리게 되고, 교조신원운동이 전개될 때 경기도 여러 군현에서 적극 참여하게 된다.

교조신원운동은 왕조정부에 포교를 공인받자는 운동이었다. 1890년대 들어와 각지에서 교세는 증대되었지만 동학을 금지하는 관리들의 탄압은 계속되었다. 동학 내부에서는 더 이상 박해를 받지 않도록 정부에 요청하자는 움직임이 일어났다. 더욱이 1891년에 충청감사로 조병식이 부임한 뒤에는 탄압이 더욱 강화되자 동학조직이 동원된 대규모 항의 집회가 공주에서 열리기에 이르렀다. 이어서 전라도 삼례에서도 모여 충청도와 전라도의 두 감사에게 탄압을 금지하라는 항의집회를 열었다.

그러나 동학을 사교로 규정한 조치는 왕조정부에서 결정한 것이기 때문에 감사가 풀어줄 권한이 없었다. 이를 알게 된 동학 지도부는 국왕에게 상소를 올려서 억울한 사정을 호소하려고 시도하였다. 1893년 정월 동학 지도부는 보은군의 속리산 줄기 아래에 있는 장안마을에 대도소를 설치해서 도인 세력을 결집하는 중심지로 삼았다. 청주의 남일면 솔뫼마을에는 상소문을 작성하는 도소를 두었다. 이 마을은 대접주 손천민의 근거지로써, 같은 해 2월 여기서 만든 상소문을 바치기 위해 많은 동학도들이 서울로 떠났다.

유교를 나라의 기본으로 정하고 유교의 정치사상을 국정의 이상으로 생각해온 국왕과 왕조정부의 관료들은 자유롭게 동학을 포덕 하도록 용납할 생각이 없었다. 동학은 공자와 맹자 같은 성인이 가르치지 않은 새로운 내용을 교조 최제우가 깨달아서 첨가한 더욱 좋은 가르침을 가지고 있다고 하는데 이는 사문난적보다도 더한 이단이 아닐 수 없었다. 그래서 수많은 사람들이 광화문 앞에 모여 상소문을 올린 뒤에도 무마책을 써서 해산하도록 한 다음에는 탄압을 계속하였다. 서울의 복합상소가 실패로 돌아간 것을 명백히 알게 된 동학 지도부는 대규모 집회를 결정하였다. 집회장소는 대도소가 위치한 보은 장안마을이 선정되었다.

복합상소에 참여한 동학 도인들은 급변하던 서울의 정세를 목격하게 되었다. 왕성이 있는 서울의 중심가에 서양과 일본 공사관이 설치되어 외국인들이 들락거리고 있었고, 선교사들이 세운 천주교 교회당도 세워져서 포교를 하고 있었다. 관리들이 농민을 수탈하고 살기 어렵게 된 현실에 개탄하여 보국안민(輔國安民)을 주장하던 동학 도인들은 일본과 서양세력의 침범을 막는 것이 시급한 사실임을 깨닫는 계기가 된 것이다. 그래서 동학의 교조신원운동은 보국안민과 척양척왜(斥洋斥倭)를 앞세우는 사회운동과 반외세운동의 성격을 띠게 되었다.

보은 장내리집회에는 전국 각지에서 동학교도들이 몰려왔다. 보은 향리들의 조사보고를 모은 『취어(聚語)』란 자료에는 보은으로 오가는 사람들의 수를 날자 별로 지역을 밝힌 채 기록해 두었다. 이 내용은 여러 도에서 참여한 지역과 각 군현에서 직접 보은에 왔던 사람들의 수를 파악하는 중요한 자료가 된다. 이 기록은 경기도 지역에서 참여한 군현이 적지 않다는 것을 보여준다. 군현별로만 보면 경기도는 9개 군현이 참가했는데 이것은 충청도와 전라도의 군현들에 이은 그 다음 순위에 해당된다.

4월 2일자 『취어』에는 집회를 끝내고 돌아가는 경기도의 동학교도를 다음과 같이 적고 있다.

경기 수원접 840여명, 용인접 200여명, 양주·여주 등지 200명·270여명, 안산접 150여명, 송파접 100여명, 이천접 400여명, 안성접 300여명, 죽산접 400여명

이 수만 해도 2,860여 명에 달한다. 집회가 끝나기 전 여러 사유로 미리 돌아간 사람들이 있었을 것이다. 그리고 보은 관아에서 파악하지 못한 귀향자도 있었을 것을 생각하면 경기도 일대에서 보은에 간 사람은 더 늘어날 것이다.

보은집회에서 동학교주 최시형은 3월에 포(包) 이름을 정하고 대접주를 임명했다. 이것은 대규모로 확대된 동학 조직을 포 단위로 제도화하려는 시도였다. 당시 정해진 포명과 대접주는 50명에 이르지만 이를 다 알려주는 기록이 없어서 정확한 내용은 파악되지 않고 있다. 『천도교서(天道敎書)』 『시천교종역사』 『동학도종역사(東學道宗繹史)』 등에 나오는 기록은 다음과 같다.

忠義大接主 孫秉熙 忠慶大接主 任奎鎬 淸義大接主 孫天民 文淸大接主 任貞準 沃義大接主 朴錫圭 關東大接主 李元八 湖南大接主 南啓天 尙功大接主 李觀永 報恩大接主 金演局 湖西大接主 徐章玉 德義大接主 朴寅浩 金構大接主 金德明 井邑大接主 孫化中 扶安大接主 金洛喆 泰仁大接主 金箕範 詩山大接主 金洛三 扶風大接主 金錫允 鳳城大接主 金邦瑞 沃溝大接主 張景化 完山大接主 徐永道 公州大接主 金知澤 高山大接主 朴致景 淸風大接主 成斗煥 洪川大接主 車基錫 麟蹄大接主 金致雲 禮山大接主 朴熙寅 旌善大接主 劉時憲 晉州大接主 孫殷錫 河東大接主 余章協

여기에는 경기도 군현에서 활동하던 대접주의 이름이 나오지 않는다. 보은집회에 참석한 동학교도의 수와 당시의 교세를 미루어보면 대접주가 임명될 가능성도 있었겠는데 기록에서 제외되어 알려지지 않은 것일 수도 있다. 여주 일대에서 활동하던 홍병기와 임순오는 1890년대에 들어와서 입도를 하였기에 이때는 접주 위치에 있었을 것이다. 보은집회 당시 대접주로 포명을 받은 지도자들은 대개 1883년에 입도한 사람들이었다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21