- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

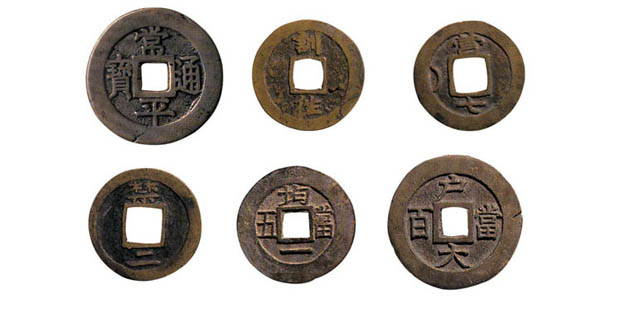

조선시대의 상평통보

조선의 건국 당시 총인구수는 대략 550만 명으로 집계되었다. 이후 0.4~0.5%씩 지속적인 성장세를 보이면서 16세기 초에는 1천만 명을 돌파하였으며, 1591년에 이르러 1,410만 명으로 추정되었다. 그러나 이 같은 인구증가 추세는 두 차례에 걸친 왜란(倭亂)과 호란(胡亂)으로 일시적인 정체현상을 보이고 있었다.1) 그러던 것이 전후 피해복구사업 과정에서 나타난 농업생산력 발달과 상품화폐경제의 발전에 따른 경제여건의 개선 등으로 서서히 증가되기 시작하였다. 해당 시기 경제여건의 호전은 토지 결수(結數)의 증가를 통해 간접적으로 확인해볼 수 있다. 양란 이전 146만 결에 이르던 팔도(八道)의 전결수(田結數)는 임진왜란 직후 94만 5천 결(평안도를 제외한 7개 도)로 감소하였다. 그러나 인조(仁祖)대에 이르면 154만 결로 양난(兩亂) 이전의 수준으로 회복하게 되었다. 토지 결수의 증가는 농업을 주요한 생업으로 삼고 있었던 농민들의 생활여건이 이전보다 나아졌음을 간접적으로 확인시켜주는 것이다.

이처럼 향상된 경제 제조건은 인구증가에 반영되어 나타났다. 일례로 1717년(숙종 42) 한성부(漢城府)의 인구 230만 8,119명은 1648년(인조 26)의 두 배 반이 넘는 규모로 파악되었다. 즉 17세기 후반부터 18세기 전반에 이르는 기간 조선의 인구는 급격히 증가하였다.2) 물론 이전과 이후 기간 동안 조선에는 몇 차례의 적잖은 천재지변(天災地變)이 발생하였다. 1696~1697년 사이에 전국에 걸친 대기근(大饑饉), 1749~1750년간의 대역질(大疫疾)로 50~60만 명이 사망하였다. 1750~1800년간에도 삼남(三南), 특히 호남지방의 대기근으로 수십만 명이 사망한 것으로 파악되었다. 이 같은 악조건에도 불구하고 인구가 꾸준히 증가할 수 있었던 것은 조선후기 농업생산력 발전에 따른 사회경제구조의 변화에서 그 원인을 찾을 수 있다. 즉 일반 백성들의 생활여건을 향상시킬 수 있었던 객관적 조건이 내재적 발전과정에서 마련되었으며, 이것이 여러 자연재해에도 불구하고 인구증가를 가져온 요인으로 작용한 것으로 본다.

이 시기 안정적인 인구증가를 가져온 사회경제구조 변화는 직접적으로 농법(農法)의 발달과 이에 따른 생산력 증대에서 기인하였다. 우선 종자를 파종하는 파종법에 변화가 일어났다. 15~16세기 조선에서 일반적으로 행해졌던 파종방법은 직파법(直播法)이었다. 그러나 양난이후 줄어든 농지에서 좀더 많은 소출을 거두기 위해서 시비법(施肥法)의 발달과 수리시설 및 농구의 발전을 매개로 한 이앙법(移秧法 : 모내기)이 급속도로 확산되었다. 사실 모내기는 조선전기에도 알려진 파종법이었으나, 극히 제한적인 범위에서 시행되었다. 그 이유는 일시에 논에 물을 댈 수 있는 수리관련 제반 시설이 갖추어지지 않은 상태에서 무리하게 모내기를 할 경우 큰 낭패를 볼 수 있기 때문이었다. 하지만 조선후기 들어서 생산력 증대를 위한 농민들의 각고의 노력 끝에 이앙법을 활용하여 묘판(苗板)과 본토(本土) 두 종류의 지력(地力)을 이용하게 되면서 생산량이 비약적으로 증대할 수 있었다.

이렇게 늘어난 잉여 농산물은 당시 상품유통경제의 발전에 따라서 전국적으로 확산되던 장시(場市)에서 판매되었다. 이는 자연스럽게 상업적(商業的) 농업을 활성화시키는 직접적인 계기로 작용하였다. 원래 상업은 조선초기 이래로 무본억말(務本抑末) 정책에 따라 철저히 국가의 관리 아래 놓여 있던 어용상인들을 중심으로 이루어졌다. 그러던 것이 차츰 주요 도시와 지방의 장시의 숫자가 늘어나면서 이를 터전으로 상업활동을 전개하는 자유상인과 소상품생산자들이 등장하였다. 이들 중 막대한 자본력을 갖춘 상인들은 자급자족하고 남는 쌀과 채소 등의 농산물을 거래하여 막대한 이윤을 획득하게 되었다. 그렇게 해서 축적한 자본금은 선대제(先貸制)를 통해 다시 생산과정에 재투자되었다. 이는 수공업과 광업의 발달을 자극하였으며, 농업분야에서 나타났던 자본주의의 싹이 해당 분야에서도 속속 등장하기 시작하였다.

원래 수공업은 관영수공업(官營手工業)체제로 운영되었으나 임진왜란을 계기로 관청 수공업에 예속되었던 많은 수공업자들이 이탈하여 자유수공업자로 활동하면서 자유수공업 체제로 전환되었다. 이들은 좀더 많은 이윤을 획득하기 위해서 해당 업종에서 초보적 수준이지만 공장제 수공업을 통해 대량 생산체계를 갖추어 나갔다. 광업분야에서도 종래 관영광업을 위주로 한 정책에서 탈피하여 17세기 중엽부터는 민간이 주도하는 광업이 확대되었다. 1651년 이후 조선정부는 민간에서 정부의 일정한 통제 밑에 은점(銀店)이나 금점(金店)을 경영하는 것을 허가하고 일정액의 세금을 취하는 민채세납제(民採稅納制)와 같은 형태로 광업정책을 전환하였다. 이것이 바로 설점수세제(設店收稅制)였다. 또한 점차 사영광산(私營鑛山)을 중심으로 잠채(潛採)가 확대되면서 덕대제(德大制)로 운영함으로써 자본과 경영이 분리되는 양상이 나타나게 되었다.

이처럼 조선후기에 들어서면 농업분야에서 발생한 잉여생산물과 이를 통한 상품유통경제의 활성화에 기초한 경제구조의 변화가 나타나게 되었다. 그것은 이전시기와는 달리 농업을 통해 이윤을 획득할 뿐 아니라 상공업과 광업 등 더욱 다양한 산업기반을 통해 생계를 유지해나갈 수 있는 객관적 조건이 마련되었음을 의미하는 것이다. 그리고 이와 같은 조선후기 경제구조 변화의 중심에는 상업적 농업의 발전이 자리잡고 있었다. 당시 상업적 농업을 촉진시켰던 주요 농산물은 단연 쌀이었다.3) 대표적인 미곡(米穀) 생산지역으로 전라도 전주(全州)·김제(金堤)·만경(萬頃)과 황해도의 연안(延安)·봉산(鳳山), 경기의 여주(驪州)·이천(利川) 등을 들 수 있다.4)

그런데 흥미로운 점은 앞에 열거한 순서에 따른 해당 지역의 미곡생산 규모와 전국대비 인구구성 비율이 일치하고 있다는 사실이다. 호구 파악이 미진했던 1648~1657년(인조 26~효종 8)에는 충청도·전라도·경상도의 삼남지방 인구가 전체 인구의 68%를 차지하고 있었다. 그 뒤를 이어 황해도·평안도·함경도의 삼북지방이 18%, 중부지방에는 전체 인구의 14%가 거주했던 것으로 추정된다. 특히 호구 파악이 신뢰할 수준에 이르렀던 1669~1678년(현종 10~숙종 4) 당시 삼남지방은 53% 정도로 인구구성 비율이 감소된 반면 삼북지방은 28%로 10%가 증가하였다. 중부지방 역시 5%가 증가된 19%로 상정되었다. 이후 1717~1900년에 이르기까지 누계(累計)를 평균하여 계산해보면 삼남지방에는 전인구의 50.6% 정도가, 삼북지방에는 32.2%, 한성부(漢城府)와 중부지방(경기도·강원도)에 17.2% 정도가 거주했던 것으로 파악된다(표. 18·19세기 인구분표 비율 참고). 특히 17세기 말~18세기 말경까지 경기도의 인구는 평균 650만 3,540명으로 전체인구의 11.2%를 차지하였다. 경기도 중에서 여주의 인구는 평균 2만 9,980명으로 경기도 전체인구의 21.8%를 차지하였다(표. 조선후기 여주지역 인구변동 참고).

이와 같은 인구분포 양상은 무엇보다도 경작지의 분포와 긴밀한 관계를 맺고 있다. 앞서 지적하였듯이 삼남-삼북-중부지역의 전결수 백분비와 인구수 백분비가 비례하고 있어서 경작지가 많은 지역에 인구가 많이 거주하고 있었다. 그런데 삼남지역과 황해도는 시종 경작지에 비해 인구수가 적었던 반면 경기·강원·평안·함경도는 경작지에 비해 인구수가 많았던 것으로 파악되었다. 그 중에서도 경기도는 경작지에 비하여 유난히 높은 인구밀도를 나타내고 있었는데, 이것은 농업 이외의 생업수단이 발달했기 때문으로 추정된다.5) 이 같은 사실은 일제시대 인구대비 직업 비율을 통해 간접적으로 확인할 수 있다. 1910년에 작성된 『민적통계표(民籍統計表)』에 따르면 경기도는 직업별 인구수에 있어서 상업과 공업·일가(日稼) 분야에서 가장 높은 비율을 나타내고 있다. 상업에서는 전국 상업인구의 17%를, 공업에서는 22.3%를, 일가에서는 22.7%를 점유하고 있었다.6) 비록 일제시대 자료를 통해서지만 경기도 지역이 다른 지역에 비해 조선후기 이래 경제구조의 변화를 가장 잘 반영하고 있음을 간접적으로 확인할 수 있다. 그 중 주목할 점은 17%를 차지하는 상업 종사자 비율이다. 이러한 수치가 나올 수 있었던 것은 조선후기 이후 여주와 이천 지역을 중심으로 두드러지게 나타나 있었던 상업적 농업의 발전에 힘입은 바 크다고 보여진다. 이는 쌀을 중심으로 한 농산물 중심의 상업활동이 다른 지역에 비해 활발히 전개되고 있음을 반증하는 것이다. 또한 조선후기 발생한 농업생산력 발전과 상품화폐경제의 발달의 결과 여주를 포함한 경기도지역은 경작지에 비해 많은 인구를 유지해나갈 수 있는 선진 사회경제구조를 갖춘 것으로 평가할 수 있다.

-

18·19세기 인구분포 비율

-

조선후기 여주지역 인구변동

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21