- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

중암리 고려백자요지 전경

-

중암리 고려백자요지 발굴현장 전경

-

중암리 고려백자요지 가마 노출 모습

-

중암리 고려백자요지 가마벽 모습

-

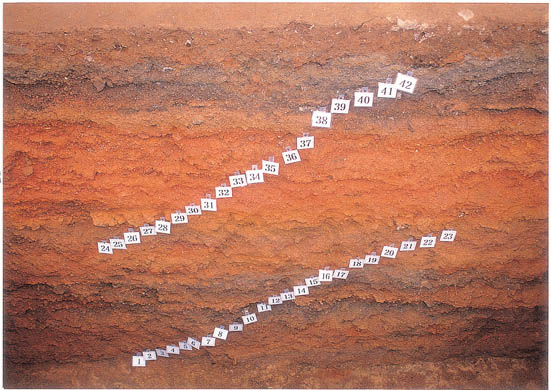

중암리 고려백자요지 내부퇴적층

중암리에는 3기의 고려백자요지가 남아 있다. 이 중 산142-1번지 일대에 위치한 고려백자요지는 고려초기 백자의 발생 및 발달과정과 관련하여 우리나라 도자사에서 매우 중요한 의미를 가지고 있는 유적이다. 행로는 북내면 소재지에서 원주방향으로 나 있는 328번 지방도를 따라 3.4km 진행하면 중암1리가 나온다. 이 마을 마을회관을 약 500m 지난 지점의 낮은 구릉경사면에 유적(중암리 1호)이 자리한다.

유적은 고려백자요지로 2001, 2003년 1·2차 발굴조사가 이루어진 바 있다. 가마의 유구는 아궁이, 소성실, 굴뚝부 등 비교적 잘 남아 있었고 2차 발굴에서는 부속시설로 보이는 작업장이 확인되었다. 가마는 낮은 구릉의 경사면에 굴모양으로 길게 만들어진 등요(登窯)이다. 가마의 주향은 동서방향을 중심으로 하여 남쪽으로 23도 기울어져 있다(W23。S). 아궁이-번조실-굴뚝부로 이어지는 가마의 경사도는 11~13도이다. 전체 노출된 가마의 규모는 길이는 20.4m이며 너비는 번조실 내부공간은 100~170cm이다. 시설물은 상단과 하단부에 굴뚝부와 아궁이 시설이 확인되었으며 측면에 출입구가 3곳이 있다. 벽체는 점토를 다져 조성한 진흙가마의 형태이다. 굴뚝부와 아궁이 시설부는 할석재의 내면을 다듬어 석렬을 이루고 점토를 이용하여 단을 조성한 석축의 형태로 나타나고 있어, 벽체보강을 위해 하부구조는 석축을 사용하였음을 알 수 있다. 또한 벽체에 장방형의 벽돌을 사용한 흔적이 여러 곳에서 확인되고 있다. 이 점은 굴뚝부 하부조사에서 초기에 조성된 벽체가 벽돌로 조성되었고 트렌치 조사에서 다량의 벽돌이 수습되는 점으로 보아 가마 초기에 벽돌가마에서 진흙가마의 형태로 벽체구조가 변화하였음을 알 수 있다. 천정부는 남아 있지 않으나 잔존 측면부 형태가 위로 올라가면서 좁아지는 것으로 보아 궁륭식 천장이었던 것으로 여겨진다. 번조실 내부는 소토화된 모래층이 색조를 달리하여 50여 차례 반복 퇴적되었다. 전체 퇴적된 깊이는 110~170cm에 이르고 있다.

퇴적구는 모두 5개의 층위로 나뉘었으며 모두 2,200여 점에 이르는 유물을 수습하였다. 이에 대해서는 층위 및 기종에 따른 분류를 하였고 이에 따른 속성 및 제작양상의 변화과정에 대해 체계적인 분석을 시도하였다. 출토유물은 12기종으로 나누어지며 아래층에서 위층으로 갈수록 기종이 다양하고 장고·대반과 같은 대형기종들이 나타나고 있다. 출토 양상은 아래층에서는 내저곡면의 완과 발, 굽이 낮은 연판문잔탁 등이 수습되며, 위층에서는 내저원각의 완과 발, 화판형잔 등이 주로 확인된다. 가마의 운영시기는 10세기 이후로 추정된다. 이 자료들은 이후 학계에서 논란이 계속되어오던 자기발생설 및 미술사적 유물 편년설정에 중요한 데이터로서 학술적 가치가 매우 크다고 할 수 있다.

또한, 중암리 6호고려백자요지는 중암1리 마을회관의 북동쪽에 개간된 밭에 자리한다. 가마의 동쪽에는 완장천이 흐르며 유적의 북서에는 얕은 산이 둘러싸고 있다. 유물의 분포량은 매우 소량이며 가마방향은 동에서 서쪽으로 여겨진다. 채집유물은 발, 병 등이며 연한 녹색을 띤다. 번조방법은 접지면에 고운 내화토를 받쳐 갑발에 번조하였다. 연대는 10세기 이후로 생각된다.

중암1리 마을회관을 지나 400m 정도 가면 우측에 민가가 나오는데, 이곳에서 민가 동편 50m 쯤 떨어진 곳에 민묘의 좌측 콩밭에 중암리 12호고려백자요지가 위치한다. 유물은 10세기대의 백자 발을 비롯한 갑발이 극소량 분포하고 있다. 밭으로 개간되어 가마가 훼손된 것으로 생각된다. 채집유물은 백자 발과 도기류이다. 발은 연록색을 띠며 시유상태가 고르지 못하다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21