- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

이포나루터의 표석

여주 일대의 강가에는 짐배들과 떼배들이 쉬어 가는 나루와 여각이 발달하였다. 자연히 강변에는 장시가 하나둘씩 세워졌고, 이러한 시장에서 주로 거래된 품목은 한강 하류지방에서 올라온 소금, 새우젓, 여염건어, 직물 등과 하류지방으로 수송된 미곡, 콩, 참깨, 담배, 옹기, 임산물 등이었다.1)

조운에는 출발·기항·도착지점이 있어 이 세 지점을 연결하는 선이 조운 항로이며, 출발지와 도착지에 있는 창고가 조창(漕倉) 또는 수참(水站)이다. 한강은 남·북한강이 합류하기 때문에 수량이 풍부하여 다양한 기능을 수행하였다. 조운(漕運)을 통한 수운(水運)과 경강(京江) 중심의 상업활동, 한강진(漢江鎭) 중심의 도성 수어(守禦)가 그것이다. 특히 정부 세곡(稅穀)을 운반하는 수송로로써 한강은 인마(人馬)의 교통로 역할보다 물화의 운송로 기능이 강조되었다.2) 이러한 한강 중심의 물화 운송은 근대에 와서 철도가 등장하기까지 지속되었다. 전근대 시기 내륙에서는 수로를 이용한 물화의 운송이 훨씬 경제적이었으므로, 중앙선 철도가 개통되면서 물화의 교역은 철도 중심으로 변화되었다.

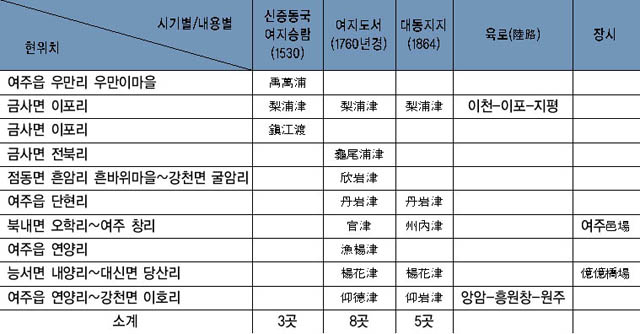

조선시대에 한강의 수로 관리를 위해 용산강에서 충주까지 한강연안에 7개의 수로전운소완호별감(水路轉運所完護別監 ; 水站轉運別監)을 설치하였는데, 충주의 연천(淵遷 ; 金遷), 여주의 여강(驪江), 천령의 이포(梨浦), 양근의 사포(蛇浦), 광주의 광진(廣津, 광나루), 그리고 한강도(度)·용산진이 그것이다. 수참 7곳 중 경기도에는 4곳, 그 가운데 여주지역에는 여강(驪江)과 천령의 이포(梨浦) 등 2곳이 해당한다. 특히 이포수참은 참선(站船) 15척과 나룻배[渡船]를 보유3)하고 있는 큰 규모였다. 한때 ‘이포나루’로 유명했던 오늘날 이포대교 부근은 강물을 따라 이동하는 배가 중요한 운반·교통수단이었던 조선시대까지 한양과 강원도를 잇는 번화한 나루였다. 대개의 포구가 그러하듯 이포나루 역시 많은 애환을 품고 있는 곳이다. 1456년(세조 2)에 폐위된 단종은 강원도 영월 땅으로 가는 유배길에 오르는데 한양의 광진나루에서 뱃길을 따라 내려오다가 이곳 이포나루에서 잠시 내려 눈물을 뿌렸다고 하며, 조선의 것이라면 모두 거두어가던 일제강점기에는 여주와 양평의 곡물들이 이곳 이포나루를 거쳐 인천으로 운반되었다.4) 여주지역의 진도(津渡) 분포를 조선전기부터 후기에 이르기까지 지리지를 중심으로 도표화하면 다음과 같다.

위의 도표에 의하면, 16세기 전반기에는 여주지역에 3곳의 진도가 운영되다가, 18세기 후반에는 8곳으로 19세기 중엽에는 그 이전에 비해 3곳이 줄어든 5곳으로 나타나있다. 위의 지리지에 당대의 나루가 모두 수록되었을 지는 알 수 없지만, 적어도 그 경향성을 살피는 데에는 무리가 없을 것이다. 따라서 조선후기에 여주지역의 나루의 증가는 경강(京江) 상업의 번창에 따른 자연스런 증설 결과로 이해된다.

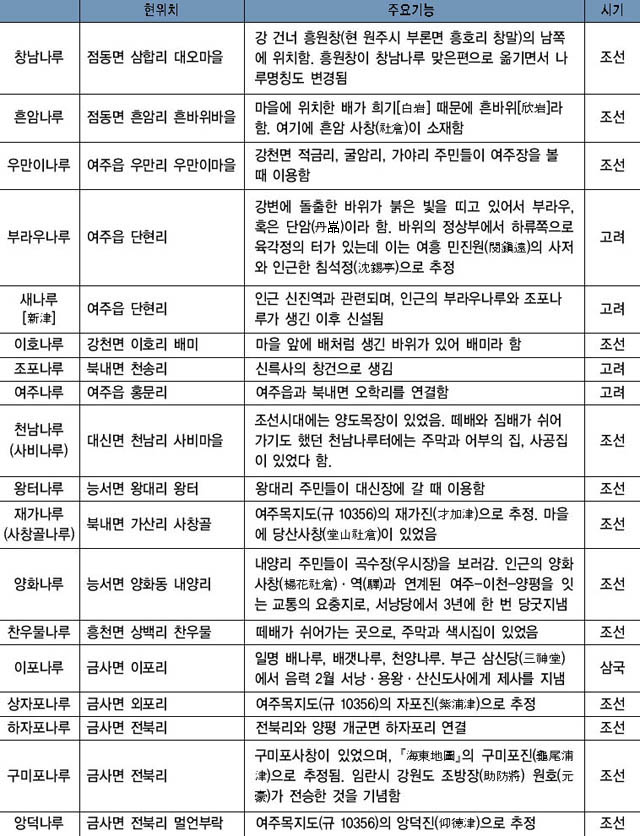

이러한 진도의 분포는 다음의 나루 분포에서도 살펴볼 수 있다. <표 10>은 역사고고학적 측면의 고찰로 나루의 운영시기를 명확히 할 수 없다는 단점을 지니고 있다. 그러나 조선후기에 번창한 남한강, 북한강, 한강 본류의 수운과 함께 민간에서의 교역을 이해하는데 있어서는 필요한 기초자료라고 할 수 있다.

그만큼 여주의 허리를 남동에서 북서로 양분하는 여강(驪江)은 여주 지역사를 설명함에 있어서 가장 중요한 설명소라고 이해해도 좋을 것이다. 여강은 국가의 공식적인 수운(水運) 기능뿐만 아니라 한강 하류와 서해안의 해산물을 한강 상류인 충청도와 강원도로, 강원도의 임산물을 한강 하류로 교역하는 남한강의 주요 지점이었던 것이다.

<표 10>에 의하면 삼국시대부터 이용된 나루는 1곳, 고려시기는 4곳, 조선시대는 13곳이다. 이러한 역사고고학적 현지조사의 결과는 앞의 지리지상에 등장하는 조선시대의 진도(津渡)의 총수인 9곳과 비교하면 5곳이 많은 숫자임을 알 수 있다. 그리고 여주지역의 18곳의 나루가 모두 조선시대까지 이용되었는지는 알 수 없지만, 적어도 조선후기에 이르러 인구의 증가와 교역량의 증대 등 일반적인 설명이 가능할 것이다.

이들 나루 가운데 교통의 요지에 위치한 이포나루와 조포나루를 소개하면 다음과 같다. 금사면 이포리와 대신면 천서리를 오가는 나루터로 앞의 지리지에 등장하는 이포진이다. 여주·이천에서 양근·지평·한양 등을 통하거나 양평·지제·원주 등지에서 여주의 동쪽지역과 통행할 때 필요한 나루터이다. 이포 일대는 예로부터 수운이 발달하여 인구가 천 명을 넘었으며, 이포나루는 한국전쟁 후부터 이포대교 개통시까지 버스를 건네줄 정도로 큰 나룻배가 다니기도 할만큼 번성하였다. 나루 인근에는 수부촌이라는 마을이 있는데 뱃일에 종사하는 사람들이 모여 살던 곳이다. 이 수부촌의 북쪽 기슭에는 술천성지가 있고, 강 건너 천서리에는 파사성지가 있어 이포가 오래 전부터 교통, 전략상의 요충지임을 알려준다.

한편 이포나루 부근에는, 앞에서 언급한 바와 같이, 이포는 조선초기에 수참전운별감이 설치되어 한강 조운의 관리와 안전을 담당하던 7곳 중 하나였다. 이중환(李重煥, 1690~?)은 “여주읍 서쪽 백애촌(白崖村)은 꽤나 큰 재산을 가진 집이 여럿 있다. 마을 사람들이 배로 장사하는데 힘을 써 농사하는 것 보다 더 많이 이익을 낸다.”5)고 하여 이포 주변에서 뱃일하던 사람들이 얼마나 많았는지 짐작케 한다. 또한 이포에는 사창(社倉)이 있던 곳이었다. 그리고 이포나루 부근에는 삼신당(三神堂)이 있는데 이포의 서낭, 용왕, 산신도사에게 제사를 지내는 굿당으로 음력 2월 경에 길일을 받아 굿을 하고 3일간 마을잔치를 했다. 이 삼신당은 유래가 깊은 곳으로 고려말 나옹선사가 주민 최씨를 위해 묘자리를 잡아준 보답으로 나옹선사(懶翁禪師, 1320~1376)를 위해 세운 신당이라고 한다. “내시별감(內侍別監)을 보내 이포의 신에게 제사를 지냈다”6)는 실록의 기사는 이포에서 벌어지는 굿의 유례가 깊다는 것을 증명하는 사례에 해당한다. 조포나루는 신륵사가 위치한 여주시 천송동과 연양동 연촌마을을 잇는 나루였다. 나루가 비교적 완만하기 때문에 무거운 물자는 주로 이곳을 통해 운송하였다고 한다. 조포나루는 신륵사의 창건과 더불어 시작된 곳으로 마포나루, 광나루, 이포나루 등과 함께 조선의 4대 나루로 불려질 만큼 번성했던 곳이다. 한국전쟁 당시에는 부교가 이용되기도 하였으나 다시 배를 이용하게 되었다. 이곳에서 하류쪽으로 보제존자 나옹(懶翁, 1320~1376)의 이름을 딴 보제원(普濟院)이라는 원이 있었다.

-

표 9. 조선시대 여주지역의 진도(津渡) 분포

-

표 10. 고려~조선시대 여주지역의 나루 분포

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21