- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

조선왕조의 지방군제는 여말의 도절제사(都節制使)를 각 도에 파견하던 체제를 그대로 이어 군사단위로서의 병마도(兵馬道)의 위치가 계속 유지되었다. 아울러 북방의 동북면과 서북면은 군익(軍翼) 체제를 유지하고 있었는데, 이는 북방족과의 부단한 충돌이 야기되고 있었기 때문이다.

각도의 도절제사에게는 이들을 보좌하는 병마사·지병마사·병마부사 1인 등 9명의 솔행군관을 두고 있었다. 그러나 이러한 군사단위의 도는 1397년(태조 6) 5월에 폐지되었다. 대신 각 도에 2~4개의 진(鎭)을 설치하여 첨절제사(僉節制使)를 두고 그 부근에 있는 군(郡)의 병마를 통할하여 도관찰사의 감독을 받도록 하였다. 이러한 변화는 그 이전의 도(道)보다 작은 단위의 군사구역을 설정하여 그 중심 거점인 진을 위주로 한 방위체제를 갖춘 것이라고 할 수 있다.

세조대에 들어서면 지방군에 대해서도 대대적인 개혁이 있었다. 세조는 즉위하자마자 1455년(세조 1) 전국의 각도를 몇 개의 군익도(軍翼道)로 나누고, 각 군익도는 중·좌·우익 3익을 이루도록 하는 익군(翼軍)제도를 시행하였다. 이것은 세종 이래의 국토의 방어체제가 변방만을 지키다가 그것이 무너질 경우 달리 방어할 길이 없음으로 각 도에 여러 개의 거진(巨鎭)을 두고 인근의 제읍(諸邑)을 중·좌·우익으로 나누어 분속시키고, 각 읍의 수령으로 하여금 군사직을 겸임하게 하되 중익수령을 병마절제사 혹은 병마첨절제사로 삼고 좌·우익 수령을 병마단련사로 삼아 군사에 관한 일을 관장토록 하는 한편, 잡색군도 모두 각 익에 편입시키는 제도였다. 따라서 익군체제는 각 도로 하여금 주변의 여러 고을을 중·우·우익으로 편입하게 하여 하나의 군사단위를 형성함으로써 내륙에서 적절하게 적을 방어할 수 있는 지역방위체제였다고 할 수 있을 것이다.

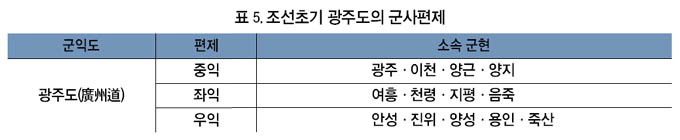

익군체제 하에서 경기지역의 군익도 편성을 보면 경기지역은 광주도(廣州道)·양주도(楊州道)·부평도(富平道)와 교동·강화·개성부가 속하는 독진(獨鎭)으로 나뉘어져 있었다. 이 가운데 여흥과 천령이 속하는 광주도의 구성을 살펴보면 다음과 같다.1) 당시 여흥·천령·지평과 음죽은 광주도의 좌익에 속하였으며, 광주·이천 등은 중익에, 안성·용인 등은 우익을 구성하고 있음을 알 수 있다.

그런데 이러한 익군체제는 세조 2년(1457)에 이르러 다시 진관체제(鎭管體制)로 개편되게 되었다. 진관체제는 익군체제와 달리 각지의 중요지역을 거진으로 하고 그 주변의 제진이 병렬적으로 소속되게 하는 체제였기 때문에, 경기도 지방의 경우 모든 도를 진으로 바꾸었으며, 독진을 폐지하였다. 그리고 도에 속해 있던 중익·좌익·우익을 모두 폐지하는 대신 경기 전 지역을 대표적인 5개의 거진(巨鎭)으로 구성하고 그 예하에 각 읍들을 재배치하였다. 그 구체적인 내용을 살펴보면 다음과 같다.2)

- 수원진(水原鎭) - 부평·인천·금천·안산·남양·진위·양성·안성

- 광주진(廣州鎭) - 양근·지평·천령·여흥·음죽·죽산·이천·양지·용인

- 양주진(楊州鎭) - 연천·마전·적성·원평·교화·고양·영평·포천·가평

- 강화진(江華鎭) - 김포·양천·통진·교동

- 개성진(開城鎭) - 삭녕·임진·풍덕

위의 기록에 의하면 진관체제 하에서 천령과 여흥은 모두 광주진에 속했음을 알 수 있다. 그리고 이러한 진관체제 하에서 여주지역은 종4품의 병마동첨절제사를 수령이 겸임하고 있었음을 알 수 있다.3) 따라서 이상의 내용을 통해서 보면 여주지역은 조선초기의 잦은 군사제도 개편에도 불구하고, 군사적으로 광주진 예하에서 수도인 한성의 남부 지역을 방어하는 임무를 수행했던 것으로 파악된다. 나아가 남한강 유역의 뱃길은 여주지역에 속하므로 이에 대한 방어 또한 이 지역이 담당한 군사적 역할이었다고 할 수 있다.

1464년(세조 10)에는 병조가 중심이 되어 오위도총부를 신설하고 중앙군과 지방군을 단일한 군사조직체계속에 편입시킴으로써 병권의 안정을 기할 수 있었다. 중앙군인 오위는 의흥위(중위)·용양위(좌위)·호분위(우위)·충좌위(전위)·충무위(후위)를 말하는 것이며, 오위는 다시 중·좌·우·전·후의 5부를 두어 각 지방의 군사를 분속시키고 있었다.『경국대전』에 기재된 5위의 면모를 살펴보면 의흥위에는 갑사(甲士)·보충대가 속하였고, 그 중부에는 경중부(京中部) 및 개성, 양주·광주·수원·장단 진관(鎭管)의 군사가 속하였으므로, 여주지역의 군사들도 이에 속했을 것으로 여겨진다.

한편 실록에서 산견되는 군기(軍器)의 숫자도 여주지역의 군사적 규모와 중요도를 가늠하는데 있어서 참고할 필요가 있다. 1466년(세조 12) 7월에 병조에서 상정(詳定)한 여흥과 천령의 군기(軍器)수를 표로 살펴보면 다음과 같다.

이와 같이 병조에서 상정한 군기수가 그대로 실현되었는지는 알 수 없다. 다만 1466년의 상정(詳定)은 전국적 차원의 조치를 취하고자 한 것으로, 전국의 군현을 5등급으로 나누어 각종 군기(軍器)의 숫자를 배치하고자 한 것이다. 이러한 전국적 구분에 의하면, 여흥은 경기도에서 광주(廣州)·양주(楊州) 등과 함께 세 번째 그룹에, 천령은 용인(龍仁)·지평(砥平)·음죽(陰竹) 등 20개 군현과 함께 5번째 그룹에 속하는 지역으로 상정되었다. 이어서 위의 기사에서는 군기(軍器)는 1년에 한 번 제조하고, 기모(旗帽)는 2년 만에 한 번 제조하는데, 상공(上貢)하는 수량 외에는 모두 거진(巨鎭)에 간수해 두고, 갑주(甲胄)·쟁(錚)·고각(鼓角)은 다만 거진(巨鎭)에서만 제조하여 바치도록 할 계획이었음을 알 수 있다.

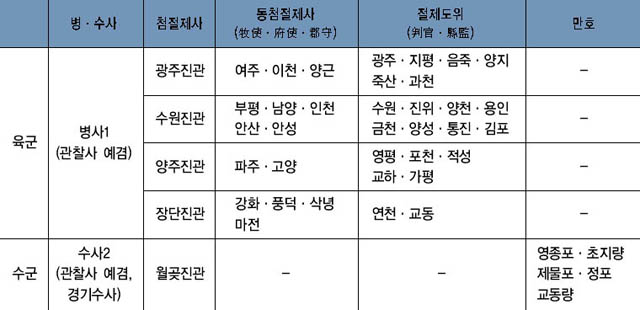

앞서 잠시 언급하였듯이, 1464년(세조 10)에는 각종 병종(兵種)을 정병(正兵)으로 합칭하여 육수군의 명칭을 단일화함으로써 진관(鎭管)체제가 완성되었다. 이에 따라 경기 진관 편성을 살펴보면 다음과 같다.

이러한 지역방위 개념의 조선전기의 진관체제는 방군수포제가 일반화되면서 임진왜란 중에 제승방략(制勝方略)체제로 전환되었다. 그러나 세조대의 보법(保法)을 통한 군제의 개혁은 이른바 빠짐없는 군역자원의 수괄(收括)이라는 폐단을 낳았으므로, 성종대에 군액을 감액하자는 논의 결과 군정을 축소하게되었다.

민의 군역 부담을 살피기 위하여, 군역제도를 간단히 언급하고자 한다. 조선시대에 군역이란 16세에서 60세에 이르는 남정(男丁)으로서 의무적인 것이었다. 그러나 조선시대는 역시 신분제 사회였기 때문에, 지배계층은 관직으로 나아가는 등 군역을 진다고 하더라도 형식적인 것이었고, 사실상 군역을 부담하는 층의 대부분은 농민, 즉 양인(良人) 혹은 양정(良丁)들이었다. 따라서 군역을 양인 농민이 지는 역이라고 하여 조선후기에 가면 양역(良役)이라고도 부르는 것이다.

호구수와 군정수의 비교를 통하여 민의 군역 부담을 살펴보기로 한다. 잘 알려져 있듯이, 조선시대의 인구 파악은 국가의 조세원을 확보하려는 차원에서 진행되었다는 점을 유의할 필요가 있다. 즉 군역을 담당할 수 있는 일정 연령의 남자들이 주요한 파악 대상이었다. 또한 인구파악의 기본단위인 호(戶)는 자연호와 편호(編戶)의 두 가지 개념으로 사용되는 바, 이들 호의 개념이 당시의 전 인구를 포괄하는 것은 아니었다. 그리고 호구조사에 있어서 고의로 빠진다거나, 누락된 사람들도 있기 때문에 당시의 호구수가 그대로 실제의 호구 상황을 의미하는 것은 아니라는 점을 상기할 필요가 있다고 하겠다. 그렇지만 이러한 조선시대의 호구 파악 방식이 현재와 다르다고 하더라도, 당시 군현의 읍세를 어느 정도 반영한 부담 능력을 기초로 한 국가적 책립(冊立)이었으므로 호구 및 군정수에 의한 민의 부담을 파악하는데 있어서 그 경향성을 살피는 데에는 유용한 측면이 있다.

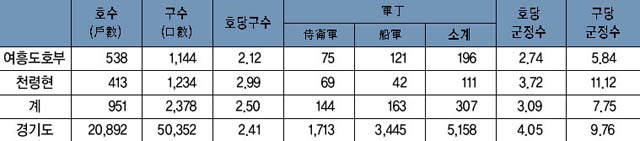

천령현이 여흥도호부에 합속된 것은 예종 원년이었으며, 결과적으로 천령현은 끝내 현으로 복구되지 못한 채 여흥도호부에 합속되어 병합되었다. 따라서 『세종실록』 지리지상의 두 군현의 합계를 조선전기 여주지역의 읍세로 파악하는 것이 바람직하다고 본다. 이렇게 볼 때, 조선전기의 여주지역은 호수(戶數)나 구수(口數)에 있어서는 경기지역에서 수원, 강화, 이천, 광주, 양주에 이어 여섯 번째를 차지하고 있다. 반면 군정에 있어서 시위군의 경우 수원에 이어 2위를 기록하였으며, 선군(船軍)은 수원, 광주, 강화에 이어 세 번째로 많이 책정(策定)되어 있었음을 알 수 있다. 이러한 숫자의 대비만으로 해당 군현의 읍세를 정확하게 말할 수는 없지만, 그 경향은 그리 크게 틀리지 않으리라 생각된다. 따라서 여주지역의 군정이 호수나 구수와 비교할 때 타 지역에 비해 비교적 많이 책정되었음을 의미한다고 할 수 있다. 게다가 여흥도호부와 천령현의 호구 대비 군정수의 비율은 위의 표에서 보듯이 여흥의 경우 호수 대비 군정수는 2.74인데 비해 천령은 3.72로 천령의 군정 부담이 여주에 비해 약 1/3가량 높음을 알 수 있다.

그리고 인구수 대비 군정수의 경우에는 여흥이 5.84이며, 천령의 11.12로 약 두 배의 격차를 보이는데, 이러한 대비는 천령현의 군정 부담이 여주 보다 높았음을 의미하는 것으로 파악된다. 여주와 천령을 합한 수와 경기지역 전체의 평균을 비교해보면, 경기지역 전체 평균보다 여주지역의 군역 부담이 보다 높았음을 알 수 있다. 달리 생각하면, 이러한 호구와 군정의 대비는 그 자체로 경제적 의미를 갖지는 못한다고 할 수 있다. 왜냐하면 조선전기의 경우에도 토지와 인구가 군현의 단위를 설정하는데 있어서 가장 중요한 근거였던 까닭이다. 다시 말해서 읍세의 규모를 평가함에 있어서는 이러한 호구와 군정수와 함께 토지의 전결수를 함께 고려할 필요가 있다고 하겠다.

세조대의 보법(保法)은 조선초기의 군역방식에 있어서 일대의 변화와 함께, 군역 차정수를 대폭 증액하는 이중적인 조처였다. 군역수는 그 후 수정되었으나, 보법에서 일원화한 정군(正軍)은 호수(戶首)와 봉족(奉足)의 급보(給保) 규정은 그대로 유지되었다. 현역으로 복무하는 호수와 이를 재정적으로 뒷받침하는 봉족으로 구성되는데, 전자는 정병(正兵) 혹은 정군(正軍) 또는 호수라고 하였다. 세조대의 보법을 통해 확대된 여주지역의 제색군사의 숫자는 231명이었음을 확인할 수 있다.4)

-

표 5. 조선초기 광주도의 군사편제

-

표 6. 1466년 여흥 및 천령의 군기 수

-

표 7. 조선전기 경기 진관 편성표

-

표 8. 조선초기 여주의 호구수와 군정수

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21