- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

여주목지도(1872, 규장각 소장)

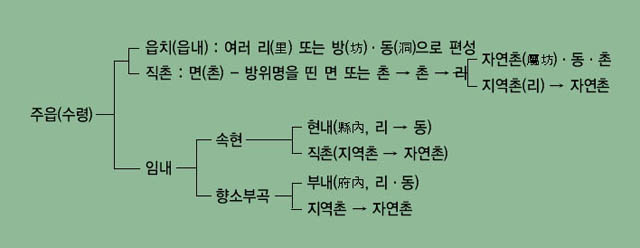

조선초기 여주지역의 읍세를 살피기에 앞서 먼저 조선초기 군현제의 정비 과정과 관련한 주요 사항만을 간단하게 정리하면 다음과 같다.1) 조선초기에도 고려중기 이래 종래의 속군현에 설치했던 감무(監務)가 계속 파견되면서 속현(屬縣)의 주현화(主縣化)가 본격화되고 있었다. 이와 함께 수령직(守領職)의 강화는 조선초기 군현제 정비의 가장 핵심적인 내용을 차지한다. 그리고 향리 직제의 개혁을 통하여 여말선초에는 불교적인 향촌질서를 성리학적 향촌질서로 대체해 나감과 동시에 지방행정의 주체도 수령을 중심으로 하는 향촌 주도세력이 이족(吏族)에서 재지사족(在地士族)으로 옮겨가는 추세에 있었다. 또한 속현 및 향소부곡의 정리와 함께 면리제의 정착은 조선전기에 이룩한 지방 행정의 일신된 면모라고 평가할 수 있다. 이에 따라 일반적으로 조선초기 군현의 하부 행정조직을 도식화하여 설명하면 다음과 같다.

위의 표에서 보듯이, 조선초기에는 자연촌과 지역촌이 그대로 존속하였으며, 동서남북의 방위명을 가진 촌은 지역촌의 성격을 띠어 면(面)과 동일한 의미로 사용되었고, 고유명칭을 가진 촌은 리(里)와 같이 자연촌도 있고 지역촌도 있었다. 이러한 면리제(面里制)의 정비과정은 일반적인 군현제의 발전추세와 마찬가지로 조선초기에는 향소부곡이 리·촌으로 개편되었다가, 나중에 인구의 증가에 따라 자연촌락의 상장으로 리·촌이 다시 면(面)으로 승격해 갔음을 알 수 있다. 위와 같이 군현의 관내는 크게 읍치·직촌 및 임내로 구분되어 있었다.

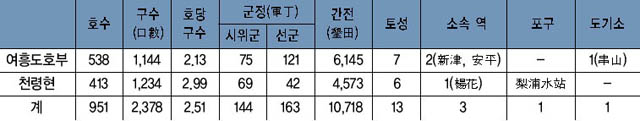

전근대시기 특히, 조선전기의 읍세를 파악하자면, 읍의 병합과 이속, 관내지역의 읍치(邑治)와의 거리, 해당 지역 수령의 관품 변동, 토지소유 규모, 호구(戶口) 및 군정(軍丁), 역(驛)과 포(浦), 특산 등을 종합적으로 고찰할 필요가 있다. 여주지역은 초선초기 천령현과 여흥도호부로 구성되어 있었으므로 이를 차례대로 살펴보기로 한다. <표 2>는 조선초기의 사회·문화를 이해하는 데 가장 기본이 되는 사료인 『세종실록』 지리지(1454)에 나타난 여흥도호부와 천령현의 읍세를 비교 정리한 것이다.

우선 여흥은 도호부(都護府)로, 천령은 현(縣)으로 읍격이 나타나 있다. 도호부는 고려의 제도를 이어온 제도로, 1406년(태종 6)에 지방 행정체계가 정비되면서 대도호부·목에는 정3품의 외관을 파견하도록 하였다. 즉 행정체계상 도호부는 목(牧)의 아래, 군(郡)의 위에 두어졌음을 알 수 있다. 나아가 여흥도호부는 영릉(英陵)의 천장에 따라 여주목으로 승격2)됨으로써 목사의 관계(官階)도 정3품으로 올라갔다.3) 그리고 천령현은 “태종대에 예에 따라 현감을 두었다”4)고 한 것으로 보아 1413년(태종 13)에 군현제를 정비하면서 감무(監務)를 종6품의 현감으로 개칭5)하였는데, 그 예에 따라 외관직(外官職)의 명칭이 변하였음을 알 수 있다.

다음으로 호구수(戶口數)를 살펴보면, 여흥도호부의 호수(戶數)는 경기지역에서 수원, 양주, 광주, 이천, 해풍, 고양, 교하에 이어 여덟 번째로 많은 숫자이며, 천령현은 경기지역 41개 군현 가운데 16번째를 기록하고 있다. 이 호구수는 실수(實數)를 파악한 것이 아니라, 국가에서 조세를 부과하거나 부역의 징발하기 위해 파악한 숫자에 불과한 것임을 유의할 필요가 있다. 당시 호는 군역·호역 등 각종 역역과 공부(貢賦) 등의 부과단위였다. 이러한 호수는 중앙에서 각도로 배정하고, 각도는 다시 관내 각 군현별로 각기 군현의 실제호수를 적절히 조정하여 보고하였는데, 그 보고된 숫자가 바로 정액(定額)된 호수이다. 이 원액호수는 실제 호구의 변동에 따라 수시로 조정된 것이 아니라 한 번 배정된 다음에는 비록 수십 년이 지나도 큰 변동이 없었다. 그렇지만, 이러한 국가적 필요에 의한 파악도 어느 정도는 실제의 규모를 반영한 것으로 보아도 큰 무리는 없을 것이다.

반면 구수(口數)에 있어서는 여흥에 비해 천령지역이 보다 많은 숫자를 보이고 있는데, 이에 따라 여흥과 천령은 각각 경기지역에서 16번째와 13번째로 많은 인구수를 보유하고 있음을 알 수 있다. 그리고 호당구수는 경기도 전체가 2.4명이므로, 여흥은 경기도의 전체 평균을 밑도는 반면, 쳔녕현의 경우에는 경기도의 평균치를 웃돌고 있다. 이러한 두 지역의 호구수의 차이가 무엇을 의미하는지를 가늠하기는 쉽지 않다. 다만 두 군현의 인구수의 차이는 비교적 큰 편이므로, 호당 구수가 적은 여흥도호부의 민의 과세(課稅) 부담이 천령현에 비해서는 보다 컸다고 할 수 있다.

한편 군정수(軍丁數)는 여흥도호부의 경우 시위군과 선군을 합할 경우 196명이며, 천령현의 경우 112명에 불과하여 역시 여흥도호부의 군정 부담이 천령현에 비해 크다고 하겠다. 그리고 여흥도호부는 천령현에 비해 약 3배 정도나 많은 선군(船軍)역을 맡아야 하는 부담을 안고 있었다. 간전(墾田)의 경우 여흥도호부는 6,145결, 천령현은 4,573결로 두 지역을 합할 경우 1만 718결이다. 위와 같이 여흥 및 천령 지역의 비교를 넘어서 두 지역을 항목별로 합산할 경우, 경기지역 전체에서 이 지역이 차지하는 비중은 결코 작았다고 할 수 없겠다. 그리고 1765년(영조 41)에 작성된 『여지도서(輿地圖書)』에 의하면 여주목(牧)은 14개면, 120개 여 리에 달하는 큰 규모의 읍세를 가지고 있었다. 다음으로 성씨 세력의 분포를 살펴보면 다음과 같다.

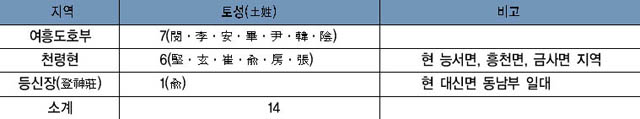

앞의 표에서 토성(土姓)이란 『세종실록』 지리지 편찬 당시에 해당 지역을 본관(本貫)으로 한 성씨를 말하는데, 일반 군현과는 다른 특수지역의 하나였던 등신장(登神莊)을 포함하여 여주지역은 모두 14개의 토성이 있었음을 알 수 있다.

아울러 여주를 관향(貫鄕)6)으로 한 조사에 의하면, 여주와 여주의 고호(古號), 현재의 여주 관내에 속하는 소지명이나, 여주에 병합된 지명을 관향으로 한 성씨도 있다. 이들은 여주를 관향(貫鄕)으로 33개 성씨, 여흥을 본관으로 하는 14개 성씨, 황려(黃驪)를 본관으로 하는 2개 성씨, 황리(黃利)를 본관으로 하는 1개 성씨, 천령을 본관으로 하는 9개 성씨, 등신(登神)을 본관으로 하는 1개 성씨 등 총 60개 성씨의 분포를 보인다.7) 다른 지역이나 시대적 성격 등의 비교 검토 없이 한 지역의 관향만으로 성급한 결론을 내릴 수는 없을 것이다. 다만 여주지역은 인근 지역인 이천(조선시대의 이천도호부와 음죽현 지역)이나 양평(조선시대의 양근군과 지평군 지역)과 함께 생활권역상 경기지역의 동남부권의 분류되기 때문에 이들 지역의 관적 성씨와의 비교는 나름의 의미를 지닌다고 하겠다. 이천지역의 관적 성씨가 모두 4개 성씨8)이며, 양평지역의 관적 성씨는 2개 성씨9)에 불과하다. 경기 동남부권의 인근 지역의 관적 성씨가 이같이 적은 것에 대해 나름의 지역적 해석이 가능할 것이다. 예를 들어 양평지역의 경우 관적 성씨가 이렇게 적은 것은 전형적인 산악지대 위주의 지형이 작용하였을 것으로 생각된다. 다만 여주지역의 60개 관향은 그 자체로도 대단히 많은 관적 성씨라고 볼 수 있을 듯하다. 이는 여주의 지역적 위치가 남한강변을 끼고 있다는 점과 함께 수도 한양의 교외지역이라는 점을 고려할 필요가 있다는 점만은 지적되어야 할 것이다.10)

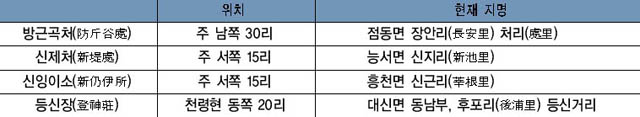

한편, 조선초기 여주지역의 특수행정구역은 모두 4곳에 분포되어 있었다. 즉, 향(鄕)·소(所)·부곡(部曲)·장(莊)·처(處) 등의 특수행정구역은 군현제적 지배방식과는 다른 행정체계를 가지고 있었다. 고려말까지 존속했던 향·부곡 등의 특수행정구역은 1413년(태종 13)의 지방제도 개편으로 제도적으로 소멸되었다. 조선초기 여주지역의 특수행정지역은 다음과 같다.

이들 특수행정구역에 대한 설명으로 가장 많이 인용되는 사료는 『신증동국여지승람』 여주목의 등신장에 대한 다음과 같은 주석(註釋)이다.

이제 살펴 보건대, 신라에서 주군(州郡)을 건치(建置)할 때, 그 전정(田丁) 호구(戶口)가 현이 되지 못할 것은, 혹 향(鄕)을 두거나 혹 부곡(部曲)을 두어 소재(所在)의 읍에 속하게 하였다. 고려 때에 또 소(所)라고 칭하는 것이 있었는데, 금소(金所)·은소(銀所)·동소(銅所)·철소(鐵所)·사소(絲所)·주소(紬所)·지소(紙所)·와소(瓦所)·탄소(炭所)·염소(鹽所)·묵소(墨所)·곽소(藿所)·자기소(瓷器所)·어량소(魚梁所)·강소(薑所)의 구별이 있어 각각 그 물건을 공급하였다. 또 처(處)로 칭하는 것이 있었고, 또 장(莊)으로 칭하는 것도 있어, 각 궁전(宮殿)·사원(寺院) 및 내장댁(內莊宅)에 분속되어 그 세를 바쳤다. 위 여러 소(所)에는 다 토성(土姓)의 아전과 백성이 있었다.

이같이 소(所)는 국가에서 필요로 하는 물품 중 일반민들이 생산하기 어려운 특수한 공물을 전문적으로 생산하는 곳이다. 군현 내에 존재하여 특산물을 전업적으로 생산하였고, 각 소는 그 소속에 따라 중앙의 각사(各司)나 왕실에 예속되어 그 생산물을 납공하였다.

-

표 1. 조선초기 군현의 하부 행정체계

-

표 2. 조선초기 여흥도호부와 천령현의 읍세 비교

-

표 3. 여흥도호부와 천령현의 주요 성씨 비교

-

표 4. 여주지역의 특수행정지역

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21