- 복사

-

모바일로 QR코드를 스캔하면

이 페이지로 바로 접속 할 수있습니다.

-

고려사 식화지

-

이집이 세운 봉서정

고려에 대한 원의 영향력이 증대해감에 따라서, 원의 세력을 등에 업은 새로운 사회세력이 성장하였다. 이들은 보통 권문세족이라고 불렀다. 권문세족에는 고려전기의 문벌귀족 가문 이외에도 다양한 계통의 세력들이 포함되어 있다. 몽고어 통역으로 성장한 조인규(趙仁規) 같은 인물도 있었고, 원에 매를 바치기 위하여 설치된 응방(鷹坊)을 통하여 출세한 윤수(尹秀)와 같은 무리들도 있었다. 한편 원 황실과 혼인을 하여 그 일문이 세도를 누린 기철(奇轍)과 같은 인물과 원 공주의 겁령구(怯怜口)로 고려에 와서 출세한 사람들도 있었다. 한편 무인정권기를 통하여 새롭게 성장한 세력들도 있었다. 이들은 고위관직뿐만 아니라 많은 수의 농장과 노비를 소유하고 있었다.

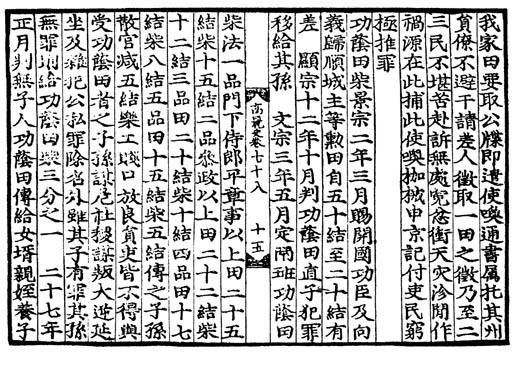

고려전기 이래 토지제도의 근간이 되었던 것은 전시과(田柴科)였다. 전시과는 관료들에게 그 직역에 대한 대가로서 주어졌던 것으로 관직의 고하에 따라 토지와 시지(柴地)를 나누어주는 일원적인 제도였다. 그러나 전시과제도는 무인정권기에 들어오면서 크게 흔들리기 시작하였다. 이러한 현상은 민전(民田)의 조세 수입을 감소시켰으며, 그것에 의해 운영되던 녹봉제(祿俸制)에도 커다란 영향을 미쳤다. 이러한 형편은 개선되지 못하고 몽고와의 오랜 전란으로 더욱 악화되어갔다. 그러다가 몽고와 강화가 이루어지고 개경으로 환도한 뒤 고려 정부는 경기에 한하여 현직의 문무양반에게 녹과전(祿科田)을 지급하였다.1) 그러나 이 녹과전제도 경기지역에 개간할 만한 토지가 부족하게 되자 그 기능을 다할 수 없었다. 그리고 또 권문세족에게 큰 관심의 대상이 되지 못하였다. 그것보다는 사전(賜田)이나 개간(開墾)·겸병(兼倂) 등의 방법을 통한 농장의 확대에 더 큰 경제적 관심을 보였다. 농장은 일찍부터 있었던 귀족들의 사유지에서 발전한 것이었으나, 무인정권이 타도된 뒤에는 면세·면역의 특권을 누리는 등 사적인 지배력이 더욱 강화되기에 이르렀다. 전시과체제가 붕괴된 뒤 고려후기 토지지배관계의 핵심은 사전과 농장의 확대라고 할 수 있다.

농장은 무인정권기부터 형성되어 원간섭기에 더욱 보편화되어 전국적인 규모로 팽창하기에 이르렀다. 몽고와의 오랜 전쟁으로 백성들은 토지에서 유리되었고 농토는 황폐화되었으며, 전적(田籍) 또한 불타거나 유실되었다. 이러한 상황은 권세가들에게 대토지 겸병의 유리한 기회를 제공하였다.2) 대토지 겸병은 권문세족뿐만 아니라 왕과 왕실, 권력기관, 그리고 토호나 사원에 의해서도 이루어지고 있었다. 이들이 집적한 농장의 형태는 크게 수조지 집적형과 사적 소유지형 농장으로 나누어볼 수 있다. 어느 쪽이든 피해를 입는 대상은 일반 백성이었다. 일반 양인 농민이 소유한 토지는 국가에 조(租)·용(庸)·조(調)를 납부할 의무가 있었다. 그런데 자기 소유토지에 수조지가 설정되면 그 조를 국가를 대신하여 수조권(收租權)을 분급받은 관료에게 납부하면 그만이었다. 그러나 대토지 겸병이 성행하면서 동일한 민전 위에 수조권이 중복 설정되면서 일년에 한 번만 부담해도 될 조를 여러 사람에게 중첩되게 납부해야만 하였다.3) 이로 말미암아 당시 농민들의 삶은 더욱 황폐해져 경작을 포기하는 토지들이 늘어나게 되었다. 이러한 상황은 이색의 경우를 통하여 헤아려 볼 수 있다.

임금의 은혜 두루 미침이 하늘처럼 크니

보잘 것 없는 늙은이도 토전(土田)을 하사받았네

총재(冢宰)들의 연명으로 세금의 면제를 허락받았으나

군수(軍須)를 위한 안적(案籍)을 감히 지연시키겠는가

좋은 치세에 몸을 바침은 쉬운 일이 아닌데

입에 풀칠하는 남은 인생 참으로 가련하다.

다시 가동(家童)에게 경계하노니 (佃戶를) 침요(侵擾)하지 말라

묵은 밭 개간은 내 내년을 기다리고자 한다.

(『牧隱詩藁』 27, 賜田收租人將行坐吟一首)

이색은 국왕으로부터 여흥에 있는 전토를 하사받았는데, 이 사전(賜田)된 전토에 대해 관가에서 계속 수세하자, 재상들에게 세금 면제를 요청하여 허락받았다. 그러면서 자신의 가동에게 전호를 침요(侵擾)하지 말 것을 거듭 경계시키고 있다.4) 이 말을 반대로 해석하면 사전(賜田) 주에 의하여 전호들이 심각한 침요에 시달리고 있었음을 알려준다고 하겠다. 이러한 상황은 그의 다른 시에서도 엿볼 수 있다.

늘그막에 안양에 사전을 받았는데

밭이 황폐하고 개간되지 않아 그 이유를 물었더니

군량으로 세를 거둠이 소출의 반을 차지하고

아전들 혹독히도 과조(科租)를 독촉하는데 지난번의 배나 된다.

너희가 널리 경작하여 내 뜻과 같이한다면

나는 적게 거두어 너의 어깨를 펴게 하리라.

마침내 배 두드리며 함께 편안히 지내면서

위로 성군의 천만년 장수를 축원하자꾸나.

(『牧隱詩藁』 28, 賜田勸耕有感)

이색은 여주 이외에 안양에도 임금으로부터 받은 사전(賜田)이 있었는데, 위의 시는 그 사전을 힘써 농사짓자고 권면하면서 느낀 소회를 적은 것이다. 이 시에 따르면 이색이 받은 사전(賜田)은 황폐해 있는 부분이 많았던 것 같다. 그가 그 이유를 물었더니 군량과 아전들의 세금 수취가 너무 많아서였다고 대답하고 있다. 그래서 이색은 ‘너희’라고 불린 경작자에게 광경(廣耕)해 줄 것을 권하고 자신은 적게 수취하여 부담을 줄여 주겠다고 덧붙여 말하고 있다.5) 이것은 그만큼 그 이전의 수조권자가 많은 양의 조를 거둬갔기 때문에 아예 경작을 포기하여 황무지가 될 정도로 심각한 상황이었음을 말해준다.

이러한 수조지 탈점은 여기서 그치는 것이 아니라 그 경작 농민까지 지배하였다. 과중한 조세부담을 견디지 못한 백성들은 자신의 토지를 권세가의 농장에 투탁하고, 그들의 보호하에 들어가기도 하였다. 이와 같이 수조지를 침탈하여 농장을 확대해 나가는 형태가 있었던 반면에 매득이나 장리, 개간 등의 방법으로 농장을 형성한 경우도 있었다. 이 경우는 불법적인 면도 있었지만 소유권에 의한 지배로 농장주 자신의 가노(家奴)나 전호농(佃戶農)을 이용해 경영하였다. 그러면 여주지역을 중심으로 고려후기 농장의 운영실태를 알아보도록 하자.

고려후기가 되면서 대개 양반 귀족층에 속한다고 할 수 있는 사람들이 개경을 벗어나 시골로 내려가는 경우가 많았다. 자기의 의사에 의한 것이었든 정치적인 이유로 그렇게 되었든지 간에 이러한 경향이 늘어난 것은 사실이었다. 양반 귀족층들이 시골로 내려갈 때는 대개 연고가 전혀 없는 낯선 곳보다는 그들의 토지가 소재해 있던 곳으로 이주하였다.6) 이들은 대체로 집안식구와 평소 사령(使令)해 부리던 솔거노비들을 데리고 가전(家田)이 있는 곳으로 가서 농사를 짓게 되었는데, 실질적으로 농사일을 책임진 것은 솔거노비들이었다.

개경 귀족들의 농장은 한곳에 집중되어 있지 않았다. 자신의 소유토지가 여러 곳에 나누어져 위치하였는데, 직접 그곳에 이주할 경우는 자신이 거느린 솔거노비를 이용하여 직접 농경을 하는 경우가 있었다. 반면에 사전(賜田) 등의 형태로 받은 토지는 가노(家奴)를 보내어 조(租)를 수취하는 방식으로 운영되었다. 여주지역에도 개경 귀족들의 농장이 존재하였다. 특히 천령현 쪽에는 개경 귀족들의 전장(田莊)이 많이 분포하여 있었으며, 이곳은 조운에 따른 사람과 물산이 번성한 지역이기 때문이었다. 여주에 전장을 가진 가장 대표적인 인물로 이색(李穡)이나 이집(李集) 등을 들 수 있다.

이색은 여주를 비롯하여 여러 곳에 자신의 토지를 가지고 있었다. 우선 그의 고향인 한산(韓山)과 면주(沔州), 이천, 광주, 덕수, 장단 및 정확한 지역을 알 수 없는 유포(柳浦), 적제촌(赤提村) 등 10여 곳에 그의 소유토지가 있었다.7) 그리고 개경에는 서린원(西隣園)이라는 과수원이 있었고, 여흥에는 사급전(賜給田)이 있었다. 그의 소유토지는 매입이나 사패, 상속 등 여러 방법에 의하여 마련된 것이었다. 한산의 토지는 이색이 부모로부터 상속받았던 토지였을 것이다. 그의 모(母)가 그곳에 살고 있고, 가산(家山)과 그가 죽은 뒤에 묻힌 곳도 그곳이었던 사실에서 짐작할 수 있다. 면주(沔州)의 토지 역시 이와 마찬가지였을 것이다. 한편 개경과 가까운 덕수(德水)의 전장(田莊)이나 장단(長湍)의 별업(別業), 그리고 유포(柳浦)의 전장(田莊)은 그가 매득한 토지였다.8) 이와 달리 여주 소재의 토지는 국왕으로부터 받은 사전이었다.9)

이색 소유의 각지의 토지는 경영 방식이 약간씩 달랐다. 한산이나 면주, 이천, 광주 등지의 비교적 먼 지역에 위치한 토지는 그의 외거노비들이 경작을 하고, 수확물을 개경에 있는 이색의 집에까지 날라 왔다. 개경 근방의 장단 등지의 토지도 그의 외거노비에 의하여 경작되었다.10) 개경 근방에 있던 서린원이라는 과수원에도 노비들이 거주하면서 과수와 채소를 재배하여 이색에게 공급하고 있었다. 전국 각지에 산재해 있던 토지를 자신 소유의 노비를 이용하여 경작하는 현상은 고려후기 농장의 발달과 연관이 있었다. 특히 원 간섭기 이전에는 자신의 노비를 지방에 파견하여 조를 거둬오게 했던 방식과 많은 차이가 난다. 이것은 노비의 기능변화에서도 읽을 수 있다. 고려전기, 무인집권기까지는 사령노비로서의 역할이 두드러졌던 반면에 고려후기에 들어서면서 농경노비로서의 역할이 증가되었다. 이색 소유의 대부분의 토지들도 그의 외거노비가 농경의 책임을 맡는 방식으로 운영되었다. 이와 같이 부재지주로서의 이색은 농장의 경영을 노비노동에 의존하였다.

한편 국왕으로부터 받은 여주의 사전은 그의 소유노비에 의하여 경작되지 않았다. 이색은 전토를 사급(賜給) 받은 직후 토지를 답험하기 위하여 가노를 파견하려고 하였다. 그리고 추수기가 되어 여흥의 토지로부터 조를 거두어오기 위해 이색은 가동을 파견하면서 침요가 없기를 거듭 경계시켰다고 한다. 여주 이외의 다른 지역의 토지는 경작의 책임을 맡고 있던 외거노비들이 직접 주인에게 가져왔지만, 여주의 토지는 그의 소유 노비 이외의 사람에 의하여 경작되었다. 아마도 그 지역에 거주하는 양인농민이 농사지은 것으로 보인다.

개경의 귀족층으로서 이색 이외에 여주지역에 소유토지를 가진 인물로 이집을 지적할 수 있다. 이집은 신돈이 집권하고 있을 때 그를 비판하였다가 귀양을 갔던 인물이다. 그는 이색, 정몽주 등과도 친교가 있었으며, 신돈이 죽자 그는 서울로 돌아와 이름을 이원령(李元齡)에서 이집으로 고쳤다. 그리고 얼마 되지 않아 벼슬을 버리고 여주의 천령현으로 물러나 농사를 지었다고 한다.11) 이집은 몸소 농사를 지었고 새 곡식이 나면 친분이 있던 정몽주 등에게 보내주기도 하였다. 그가 여주에서 농경을 할 수 있었던 것은 그의 소유토지가 이곳에 있었기 때문에 가능하였다. 그리고 이집이 천령현에 거주하면서 몸소 농사지었다고 하지만, 그가 농기구를 들고 직접 경작하였다기보다는 농사에 대한 감독과 지휘는 그가 맡고, 실질적인 경작은 자신이 거느리던 솔거노비에 의하여 이루어졌을 것이다. 이와 같이 재지지주로서 직영을 하더라도 노비노동에 의존하였다.

이집과 교분이 두터웠던 척약재 김구용도 여주에 얼마간 거주하였다. 그는 고려에 온 북원(北元) 사절을 물리칠 것을 주장하였다가 이인임(李仁任) 일파에 의하여 죽주(竹州)로 귀양보내졌으며, 얼마 뒤 여흥으로 옮겨 거주하였다. 김구용은 김방경의 후손으로 대표적인 권문세족의 기반을 가진 인물로서 여흥은 김구용의 어머니 고향이었다. 그의 어머니는 고려후기 권문세족의 하나인 여흥군(驪興君) 민사평(閔思平)의 딸이었다. 여흥이 외향(外鄕)였다는 점에 미루어 보아 그가 이곳에서 생활하는데 필요한 토지가 있었다고 생각된다. 그는 이곳에서 강(江)·산(山)·운(雪)·월(月)·풍(風)·화(花)가 자신의 친구라는 뜻에서 자기가 머무르던 당(堂)을 스스로 육우당(六友堂)이라고 불렀다.12) 그도 이곳에서 몸소 농사지었다는 기록이 없는 것으로 보아 노비노동에 의하여 토지를 경작하였던 것으로 보인다.

여주와 관련이 깊었던 인물들을 중심으로 고려 말 농장의 운영실태를 살펴보았는데, 이색 같은 인물은 고려말 귀족층을 대표할 수 있는 사람이었고 또 많은 토지를 소유하고 있었지만, 『고려사』의 기록대로 “일가(一家)의 호옥(豪沃)이 주(州)에 가득 차고 군(郡)에 걸친다.”고 할 정도의 대규모 토지와 일정한 조직을 가진 농장을 연상시킨다고 말할 수 없다. 천령현에 토지를 소유하고 직접 경영하였다고 하는 이집 역시 마찬가지라고 할 수 있다. 여주의 경우처럼 이 시기 개경귀족들 대부분이 광대한 농장을 경영하였다고 파악하는 데는 무리가 있다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

담당자 정보

- 담당부서 문화예술과

- 연락처 031-887-3582

- 최종수정일 2023.12.21